Introducción

La obesidad ha dejado de ser entendida únicamente como un exceso de peso corporal para ser reconocida, según la European Association for the Study of Obesity (EASO, 2025), como una enfermedad crónica, multifactorial, recidivante y no transmisible, caracterizada por la disfunción del tejido adiposo y sus consecuencias sistémicas (1-3). Esta nueva definición establece un marco conceptual más amplio, que distingue entre las “enfermedades por exceso de masa grasa” (fat mass diseases), derivadas de los efectos mecánicos del exceso de tejido adiposo, y las “enfermedades por grasa enferma” (sick fat diseases), vinculadas a respuestas metabólicas, endocrinas e inflamatorias desreguladas que afectan órganos no adiposos (1-3).

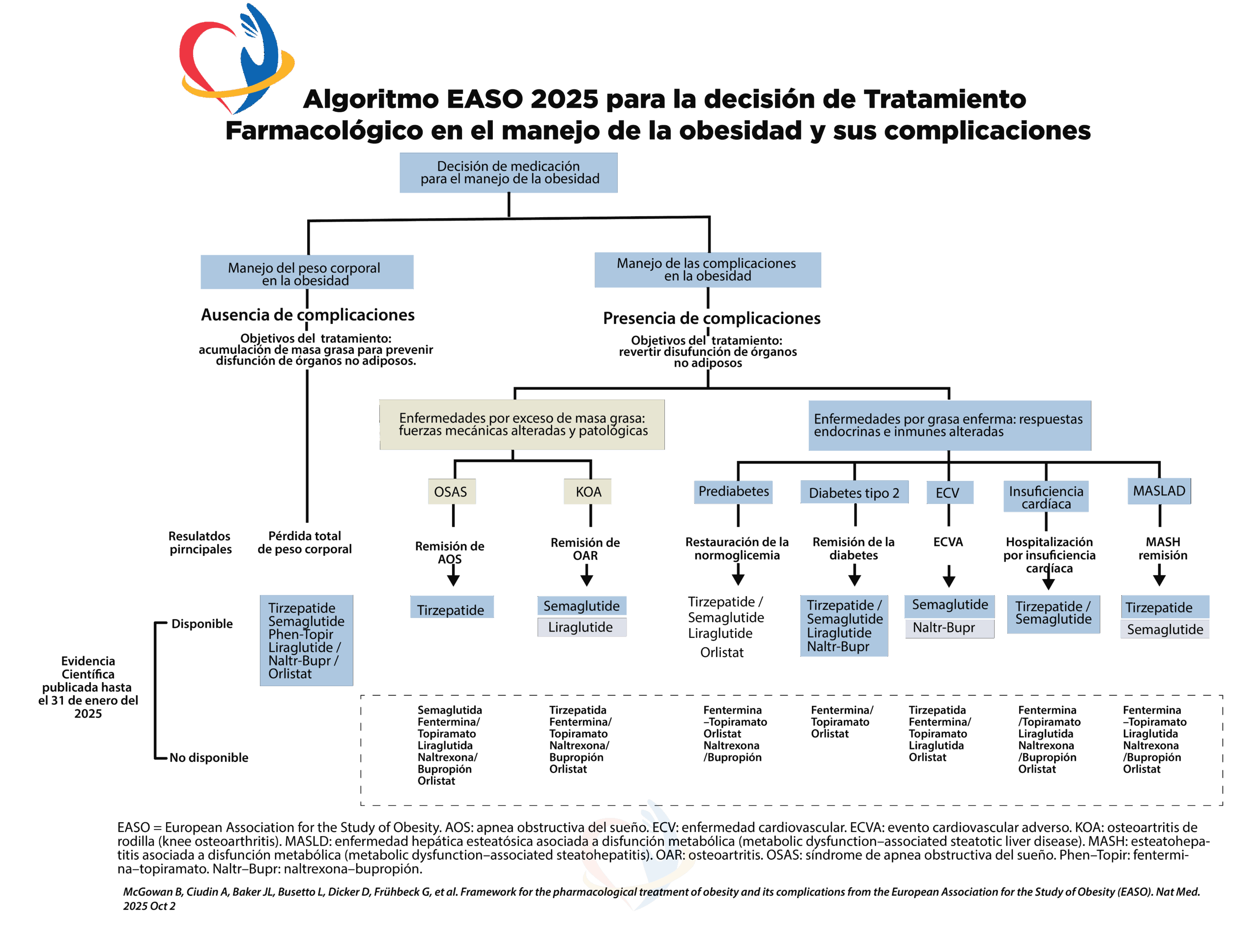

El documento EASO propone un algoritmo terapéutico farmacológico que orienta la selección del tratamiento según la presencia o ausencia de complicaciones metabólicas, priorizando el manejo integral de la obesidad más allá del simple objetivo de pérdida de peso(1). Medicamentos como tirzepatida y semaglutida emergen como tratamientos de primera línea, al demostrar no solo una reducción significativa del peso corporal, sino también mejoría en desenlaces cardiovasculares mayores (MACE), remisión de diabetes tipo 2, reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y resolución de esteatohepatitis metabólica (MASH) (1, 4, 5).

En el contexto venezolano —y particularmente en la práctica cardiológica del estado Mérida—, esta nueva visión contrasta con una realidad asistencial marcada por la ausencia de registros epidemiológicos, la limitada disponibilidad de fármacos modernos y la predominancia de un modelo asistencial centrado en la urgencia y la enfermedad cardiovascular aguda(6, 7). Aunque la prevalencia de obesidad en pacientes con cardiopatía isquémica no ha sido documentada formalmente, la percepción clínica compartida por los equipos de cardiología sugiere que constituye una de las condiciones más frecuentes y menos tratadas en la práctica diaria.

Esta brecha entre la evidencia científica internacional y la realidad local representa un desafío clínico, ético y de salud pública(6). La obesidad actúa simultáneamente como causa, acelerador y obstáculo terapéutico en la enfermedad cardiovascular, afectando tanto la evolución del síndrome coronario agudo como la respuesta a la rehabilitación y a los tratamientos farmacológicos y endovasculares(4, 5). Reconocerla como una enfermedad y no solo como un factor de riesgo constituye el primer paso hacia una medicina cardiovascular más integral y preventiva(2-5).

El propósito de este artículo es analizar el marco terapéutico propuesto por la EASO, contextualizarlo en la práctica cardiológica venezolana y reflexionar sobre la urgencia de establecer registros clínicos locales que permitan dimensionar la carga real de obesidad en pacientes con cardiopatía isquémica, así como promover un enfoque interdisciplinario en su manejo.

El marco conceptual EASO 2025: de la obesidad como exceso de peso a la disfunción adiposa

El documento de la European Association for the Study of Obesity (EASO) publicado en Nature Medicine el 2 de octubre de 2025 constituye un punto de inflexión en la comprensión y tratamiento de la obesidad(1-3). Este marco redefine la enfermedad en función de sus mecanismos fisiopatológicos y sus consecuencias sobre órganos no adiposos, estableciendo una distinción fundamental entre dos entidades complementarias: las “enfermedades por exceso de masa grasa” (fat mass diseases) y las “enfermedades por grasa enferma” (sick fat diseases)(1-3).

Las enfermedades por exceso de masa grasa (fat mass diseases) se relacionan con los efectos mecánicos derivados del exceso de tejido adiposo, que generan sobrecarga funcional y alteraciones estructurales en el sistema musculoesquelético, respiratorio y cardiovascular. Entre los ejemplos más representativos se encuentran la apnea obstructiva del sueño, la osteoartritis y la insuficiencia venosa crónica, condiciones que se agravan por el aumento sostenido del peso corporal y que suelen mejorar con su reducción (3).

Por su parte, las enfermedades por grasa enferma (sick fat diseases) reflejan la disfunción metabólica e inflamatoria del tejido adiposo, caracterizada por una secreción alterada de adipocinas, resistencia a la insulina, inflamación crónica de bajo grado y disfunción endotelial. Este patrón conlleva a una serie de complicaciones multisistémicas, entre las que destacan la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD) (1, 5, 8).

Desde esta perspectiva, la obesidad deja de ser un problema de cantidad para convertirse en una enfermedad de calidad del tejido adiposo. El tejido adiposo enfermo —hipertrófico, infiltrado por macrófagos y con respuesta endocrina distorsionada— actúa como un órgano proinflamatorio que acelera los mecanismos de aterogénesis, remodelado ventricular y disfunción autonómica, elementos que tienen una relevancia directa en la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca observadas en la práctica clínica diaria (1-5, 9).

El marco EASO incorpora además un principio terapéutico orientador:

“El objetivo del tratamiento es reducir la acumulación de masa grasa para prevenir la disfunción en órganos no adiposos”,

cuando no existen complicaciones manifiestas; y “revertir la disfunción en órganos no adiposos”, cuando las complicaciones ya están presentes (1).

Este enfoque dual permite adaptar la intervención a la fase evolutiva de la enfermedad y priorizar los desenlaces clínicos sobre las métricas puramente antropométricas(1). Así, el manejo de la obesidad pasa de centrarse en la pérdida ponderal a un abordaje integral, preventivo y personalizado, alineado con la medicina de precisión metabólica(1).

En el ámbito de la cardiología venezolana, esta conceptualización tiene profundas implicaciones(6). Como cardiólogos, tradicionalmente enfocados en la enfermedad coronaria avanzada, debemos incorporar en la práctica cotidiana la evaluación de la composición corporal, la resistencia insulínica y la disfunción hepática asociada a obesidad, incluso en ausencia de síntomas clásicos. Sin embargo, la falta de recursos diagnósticos y de formación interdisciplinaria limita la adopción de este nuevo paradigma(6).

El reconocimiento de la obesidad como enfermedad sistémica y no como un factor de riesgo aislado representa un acto ético y profesional ineludible(1-3). A partir del marco EASO, la relación entre cardiología y metabolismo debe entenderse como una continuidad fisiopatológica, donde el paciente obeso con cardiopatía isquémica no es un caso de coincidencia, sino la expresión final de una enfermedad metabólica crónica no atendida(2, 3).

La práctica cardiológica en Mérida: realidad asistencial sin datos

En la práctica cardiológica cotidiana del estado Mérida, la obesidad se ha convertido en un elemento clínico omnipresente, aunque poco documentado. En las salas de emergencia, consultas externas y laboratorios de hemodinamia, es habitual observar pacientes con síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca o enfermedad arterial periférica con evidentes signos de sobrepeso u obesidad abdominal. Sin embargo, esta realidad —que constituye una impresión clínica constante para los equipos de salud— carece de respaldo numérico o epidemiológico local(6, 7).

No existen en Venezuela, hasta la fecha, registros sistemáticos de obesidad en pacientes con cardiopatía isquémica ni datos integrados sobre su impacto pronóstico(6, 7, 10, 11). La ausencia de registros clínico-epidemiológicos en hospitales públicos y centros privados limita la capacidad de evaluar tendencias, definir perfiles de riesgo o diseñar estrategias de intervención (6, 7, 10, 11). Esta carencia de información convierte la obesidad en un problema invisible, que no figura en las estadísticas nacionales de morbilidad cardiovascular ni en las bases de datos asistenciales(6, 7, 10, 11).

La práctica médica local se desarrolla en un entorno asistencial fragmentado y reactivo, donde la prioridad inmediata es el evento agudo —infarto, arritmia, descompensación— y no la enfermedad metabólica subyacente que los origina o perpetúa(6, 10, 11). Esta visión centrada en la urgencia, heredera de un sistema de salud en crisis, ha postergado la adopción de un enfoque preventivo y multidimensional del paciente obeso (6).

El cardiólogo merideño, enfrentado a limitaciones de recursos diagnósticos, ausencia de apoyo nutricional formal y escasez de fármacos antiobesidad, debe recurrir a la observación clínica y a su juicio individual. Así, la obesidad se percibe, se asume y se trata de forma indirecta —a través del control de la hipertensión, la diabetes o la dislipidemia—, pero sin ser reconocida como entidad patológica autónoma, tal como propone la EASO (4, 5).

Esta desconexión entre el avance científico global y la práctica local revela una paradoja: mientras la EASO y las guías europeas o americanas establecen algoritmos farmacológicos basados en evidencia (1-3, 11), en Venezuela persiste una medicina de supervivencia, centrada en la inmediatez y condicionada por la escasez económica, tecnológica y de políticas públicas sostenibles (7, 10, 11). En este contexto, el manejo farmacológico de la obesidad con agentes como tirzepatida o semaglutida es prácticamente inaccesible para la mayoría de los pacientes, tanto en el sector público como privado.

No obstante, esta limitación no debería traducirse en inacción. La bioética de la práctica clínica exige reconocer el problema y documentarlo, incluso cuando las soluciones farmacológicas modernas no están disponibles(12). Crear registros locales de obesidad en cardiopatía isquémica, aun con herramientas simples —índice de masa corporal, perímetro abdominal, escala de Edmonton o diagnóstico clínico basado en criterios EASO—, constituiría un primer paso hacia una epidemiología clínica propia, adaptada a los recursos disponibles y al contexto sociocultural venezolano (1, 6, 7).

El reconocimiento de la obesidad como una enfermedad cardiovascular-metabólica sistémica y su inclusión formal en la historia clínica, en el diagnóstico de ingreso y en los registros hospitalarios, permitiría visibilizar una realidad que hoy solo se percibe de forma empírica(1, 2). Este cambio no requiere alta tecnología, sino un acto de conciencia profesional y ética médica(1, 12).

Desde esta perspectiva, la cardiología merideña se encuentra ante una oportunidad histórica: integrar el nuevo marco conceptual de la EASO a la realidad asistencial venezolana, iniciar registros básicos y generar evidencia local que respalde políticas institucionales de prevención y tratamiento(6, 12). Solo así podrá avanzarse de la percepción clínica a la medicina basada en datos propios, fundamento indispensable para toda estrategia de salud sostenible(10).

De la farmacoterapia a la prevención: desafíos en un sistema en crisis

El documento de la EASO (2025) propone una estrategia farmacológica escalonada que, en contextos de alta disponibilidad terapéutica y cobertura sanitaria, permite personalizar el tratamiento de la obesidad según el tipo de complicaciones metabólicas o cardiovasculares presentes (1). En dicho marco, fármacos como tirzepatida y semaglutida se consolidan como agentes de primera línea, al demostrar beneficios simultáneos en reducción de peso, mejoría glucémica, disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y disminución de eventos cardiovasculares mayores (MACE) (1, 8).

Sin embargo, este paradigma farmacológico resulta difícilmente aplicable en el contexto venezolano actual(6, 7, 10, 11). En la práctica cardiológica de Mérida, la inaccesibilidad económica, la ausencia de disponibilidad regular de medicamentos inyectables de última generación, y la falta de cobertura por parte del sistema público y privado, convierten la farmacoterapia moderna en una opción teórica más que real (6, 7, 10, 11).

La situación plantea un dilema ético y clínico(12). Mientras la ciencia global avanza hacia una medicina personalizada basada en evidencia, el sistema de salud venezolano enfrenta un retroceso estructural caracterizado por desabastecimiento, deterioro hospitalario y precarización profesional(6, 7, 10, 11). En este escenario, el médico se ve obligado a redefinir el alcance del tratamiento: pasar del ideal farmacológico a la prevención basada en educación, nutrición y actividad física, incluso sin apoyo institucional(1, 6, 7, 10, 11).

Paradójicamente, esta limitación puede abrir una oportunidad(6). La imposibilidad de aplicar las estrategias farmacológicas recomendadas por la EASO no debe interpretarse como una derrota, sino como un llamado a fortalecer los pilares no farmacológicos de la atención en obesidad(2-4, 6):

- Nutrición terapéutica accesible, adaptada a la realidad socioeconómica del paciente.

- Promoción sistemática de la actividad física como herramienta cardiometabólica.

- Atención psicosocial y apoyo conductual, considerando el estrés, la inseguridad alimentaria y la depresión como moduladores del peso.

- Monitoreo antropométrico rutinario, que permita registrar y visibilizar la magnitud del problema(2, 4).

La EASO misma reconoce que los fármacos, aunque eficaces, deben integrarse dentro de un modelo que priorice la educación sanitaria y los cambios sostenibles de comportamiento, lo que en Venezuela podría lograrse mediante programas institucionales de bajo costo y la formación de equipos multidisciplinarios en cardiología metabólica (1, 9). Iniciativas locales como las impulsadas podrían servir de base para este enfoque integral, transformando la práctica asistencial en un espacio de investigación y educación comunitaria(6).

Desde una perspectiva bioética, el acceso desigual a terapias de alto costo impone la necesidad de aplicar el principio de justicia distributiva: ofrecer a cada paciente la mejor alternativa disponible dentro del contexto posible(12). En ausencia de tirzepatida o semaglutida, el acompañamiento clínico estructurado, el control nutricional y la promoción del autocuidado constituyen intervenciones de igual valor moral, aunque diferentes en tecnología (8,9).

El reto, por tanto, no es solo clínico, sino también institucional y cultural. Requiere pasar de una medicina centrada en el evento cardiovascular a una medicina de prevención metabólica; de un sistema asistencial reactivo a un sistema que genere evidencia local y fomente la sostenibilidad sanitaria. La EASO ofrece la hoja de ruta; corresponde a nuestras instituciones adaptarla a las condiciones reales de un país en crisis, sin renunciar a la excelencia clínica ni al deber ético de cuidar.

Ética, equidad y necesidad de registros

El reconocimiento de la obesidad como enfermedad crónica, según la European Association for the Study of Obesity (EASO), implica una profunda transformación ética en la práctica médica. Deja de ser vista como un problema de conducta o de voluntad individual para ser entendida como una condición fisiopatológica con determinantes biológicos, sociales y ambientales (1). Esta perspectiva exige del médico un cambio de mirada: pasar del juicio al acompañamiento, del estigma al tratamiento, y de la pasividad diagnóstica a la acción institucional (2, 3).

En el contexto venezolano, este desafío se amplifica por la inequidad estructural que atraviesa el sistema de salud(6, 7, 10, 11). Las terapias farmacológicas modernas recomendadas por la EASO —como tirzepatida o semaglutida— son prácticamente inaccesibles para la mayoría de la población debido a su costo, escasa disponibilidad y ausencia de cobertura aseguradora (1, 13). La consecuencia es una brecha terapéutica profunda entre la evidencia científica global y la realidad asistencial local(10).

Esta brecha interpela directamente al principio de justicia sanitaria, uno de los pilares de la bioética clínica(12). Si, como sostiene Víctor Guédez, la responsabilidad social es “una forma de gestionar la confianza”(14), en salud dicha confianza se traduce en la capacidad del sistema y de sus profesionales para ofrecer a todos los pacientes, sin distinción, una atención basada en equidad, evidencia y dignidad(12). La inequidad terapéutica en obesidad y cardiopatía isquémica, aun cuando sea producto de limitaciones estructurales, se convierte en una forma de injusticia silenciosa(12).

La ética del reconocimiento obliga a visibilizar lo que no se mide(12). En la práctica cardiológica de Mérida, la obesidad es una presencia constante, percibida en cada consulta, angiografía o hospitalización, pero ausente de los registros clínicos y de las bases de datos institucionales(6). No hay cifras sobre su prevalencia, ni estratificación de riesgo metabólico, ni seguimiento de sus desenlaces cardiovasculares. Esta omisión convierte al paciente obeso en un “invisible estadístico” dentro del sistema, pese a ser uno de los protagonistas epidemiológicos de la enfermedad cardiovascular moderna (5).

Implementar registros locales de obesidad en cardiopatía isquémica —inicialmente en centros como el Instituto de Investigaciones Cardiovasculares de la Universidad de Los Andes (IICV-ULA)— representaría un paso decisivo hacia la construcción de evidencia propia. No se trata únicamente de cuantificar casos, sino de documentar trayectorias clínicas, vincular obesidad con eventos cardiovasculares, disfunción hepática y desenlaces hospitalarios, y generar un conocimiento útil para la toma de decisiones y la planificación sanitaria (1-3).

Estos registros, además, constituyen una herramienta de bioética aplicada(12). Documentar es un acto moral: implica reconocer al paciente como sujeto de interés científico y social(12). En un país donde la escasez de recursos limita las intervenciones terapéuticas, el registro clínico se convierte en una forma de resistencia intelectual y profesional, que permite visibilizar el problema, sensibilizar a las autoridades y justificar futuras políticas de acceso y prevención(6, 12).

La equidad en salud cardiovascular no puede entenderse solo como igualdad de acceso a la tecnología, sino como la oportunidad justa de ser diagnosticado, comprendido y tratado según la mejor evidencia disponible(12). La EASO proporciona un marco de acción global; adaptarlo a la práctica local exige voluntad ética, liderazgo institucional y una medicina que vuelva a mirar al paciente desde la integralidad de su biología y su contexto(1).

En última instancia, la verdadera innovación en Venezuela no será la llegada de nuevos fármacos, sino la capacidad de construir conocimiento propio, transformar la práctica asistencial en ciencia aplicada y convertir la cardiología clínica de Mérida en un modelo de profesionalismo responsable, equitativo y sostenible(6).

Conclusiones

El documento de la European Association for the Study of Obesity (EASO, 2025) marca un cambio de paradigma en la comprensión y manejo de la obesidad: deja de ser vista como un simple exceso de peso y pasa a reconocerse como una enfermedad crónica, sistémica y multifactorial, que combina alteraciones mecánicas y metabólicas —las denominadas enfermedades por exceso de masa grasa (fat mass diseases) y enfermedades por grasa enferma (sick fat diseases)— con repercusiones directas sobre la salud cardiovascular (1,2).

En el contexto venezolano, y particularmente en la práctica cardiológica de Mérida, esta nueva visión choca con una realidad asistencial limitada por la escasez de recursos, la falta de registros clínicos y la inaccesibilidad terapéutica. Pese a ello, la alta prevalencia percibida de obesidad en pacientes con cardiopatía isquémica representa un hecho clínico innegable que interpela tanto a la medicina como a la ética profesional.

El marco EASO ofrece una ruta científica clara y actualizada: integrar el tratamiento farmacológico con intervenciones conductuales y sociales para modificar no solo el peso, sino también la fisiopatología de la enfermedad adiposa. Sin embargo, su aplicación en Venezuela requiere un proceso adaptativo, centrado en la prevención, la educación y la creación de evidencia local. Frente a la imposibilidad de implementar terapias de alto costo, el desafío consiste en revalorizar la medicina clínica como herramienta de detección temprana, acompañamiento y registro sistemático.

Desde una perspectiva bioética, medir y documentar la obesidad se convierte en un deber moral y científico. La invisibilidad estadística del paciente obeso en los servicios de cardiología no solo limita el conocimiento, sino que perpetúa una forma de inequidad sanitaria. Crear registros institucionales de obesidad en cardiopatía isquémica, aun con recursos modestos, representa un acto de justicia y una oportunidad para fortalecer la autonomía científica y la responsabilidad social de la medicina venezolana (3–5).

En última instancia, el abordaje de la obesidad en la cardiología merideña debe concebirse como un proceso gradual, interdisciplinario y humanista. La implementación del marco EASO no depende exclusivamente de la disponibilidad farmacológica, sino de la voluntad ética e institucional para transformar la práctica médica desde la evidencia y la equidad.

El futuro de la cardiología en Venezuela pasa por reconocer que sin control de la enfermedad adiposa no hay control real de la enfermedad cardiovascular, y que el primer paso hacia la innovación es registrar, comprender y acompañar lo que hoy solo se percibe.

Referencias

- McGowan B, Ciudin A, Baker JL, Busetto L, Dicker D, Frühbeck G, et al. Framework for the pharmacological treatment of obesity and its complications from the European Association for the Study of Obesity (EASO). Nat Med. 2025.

- Rubino F, Cohen RV, Mingrone G. Obesity as a disease: the 2025 EASO consensus definition. Lancet Diabetes Endocrinol. 2025;13:221–62.

- Busetto L, Dicker D, Frühbeck G, Halford JCG, Sbraccia P, Yumuk V, et al. A new framework for the diagnosis, staging and management of obesity in adults. Nat Med. 2024;30(9):2395–9.

- Frühbeck G, Ryan DH, Wilding JPH. Sick fat disease and fat mass disease: two sides of the same coin. Obes Facts. 2019;12:131–6.

- Frühbeck G, Toplak H, Woodward E, Halford JCG, Yumuk V. Obesity: the gateway to ill health—an EASO position statement. Obes Facts. 2013;6:117–20.

- Núñez Medina TJ. Quo vadis, CardioULA: presente y futuro de la cardiología en Venezuela. Instituto Educardio [Internet]. Mérida (VE): Instituto Educardio; 2025 [citado 2025 Oct 4]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/quo-vadis-cardioula-presente-futuro-cardiologia-venezuela.

- Núñez Medina TJ. Infarto de miocardio y COVID-19 en Venezuela: estimaciones del Estudio de la Carga Global de Enfermedad 2021. Avances Cardiol. 2025;45(2):136-142.

- Lingvay I, Cohen RV, Roux CWL, Sumithran P. Pharmacological and metabolic management of obesity. Lancet. 2024;404:972–87.

- Haase CL, Eriksson JG, Garvey WT. Weight loss and risk reduction of obesity-related complications. Int J Obes (Lond. 2021;45:1249–58.

- Núñez Medina TJ. Voluntad política y liderazgo médico para una salud sostenible. Instituto Educardio [Internet]. Mérida (VE): Instituto Educardio; 2025 [citado 2025 Oct 4]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/voluntad-politica-liderazgo-medico-salud-sostenible.

- Núñez Medina TJ. Enfermedades no transmisibles en Venezuela 2025: un desafío para la sostenibilidad del sistema sanitario. Instituto Educardio [Internet]. Mérida (VE): Instituto Educardio; 2025 [citado 2025 Oct 4]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/enfermedades-no-transmisibles-en-venezuela-2025.

- D’Empaire Yanes G, F de d’Empaire ME. En busca de una medicina más humana: bioética clínica del día a día. Caracas: Dr. Igor’s Palacios Society; 2020.

- Nagel KE, Ramachandran R, Lipska KJ. Economic policies to improve affordability and access to obesity medications. Diabetes Care. 2024;47:1246–56.

- Guédez V. Ser Confiable: responsabilidad social y reputación empresarial. Caracas: IESA; 2020.