Introducción

Vivimos en una época de profundas transformaciones biomédicas, culturales y del conocimiento. Los avances de la biología molecular, la ingeniería genética, la inteligencia artificial médica y la medicina personalizada han modificado radicalmente la comprensión de la vida y del cuerpo humano. Nunca la medicina tuvo tanto poder para intervenir los procesos vitales, prolongar la existencia o alterar la naturaleza biológica del ser humano. Pero este progreso, que constituye una verdadera mutación en la historia del conocimiento, ha traído consigo un nuevo dilema: el desplazamiento de la dimensión espiritual y moral del cuidado, al reemplazar la reflexión sobre el sentido del acto médico —su finalidad humana y trascendente— por una lógica centrada en la eficacia del procedimiento, la estadística del resultado y la protocolización del acto médico; en suma, por una ciencia sin alma, incapaz de mirar al paciente como persona (1,2).

En palabras de Marita Carballo, el mundo contemporáneo vive una “confrontación entre lo secular y lo religioso” en la que, a pesar de los procesos de secularización, la fe conserva una presencia estructural en la vida de las personas y de las culturas (3). Los resultados de la World Values Survey (Encuesta Mundial de Valores) confirman que más del 80 % de la población mundial mantiene creencias religiosas o espirituales, incluso en sociedades altamente tecnificadas (4). Lejos de desaparecer, la religiosidad se adapta y convive con la racionalidad científica, expresando una búsqueda de sentido que la ciencia, por sí sola, no puede satisfacer. Esta coexistencia de lo racional y lo espiritual revela que el ser humano no es únicamente un conjunto de datos biológicos, sino un ser moral y trascendente que necesita comprender el significado de la vida, del sufrimiento y de la muerte.

Esta tensión entre secularización y fe se manifiesta de manera especial en la práctica médica contemporánea. Los avances tecnológicos y las presiones asistenciales han transformado la relación médico-paciente en una interacción cada vez más mediada por protocolos, algoritmos y expedientes digitales. En este contexto, el profesional de la salud se enfrenta a dilemas donde el conocimiento técnico no basta: decidir cuándo iniciar o limitar terapias de soporte vital, cómo acompañar el sufrimiento incurable o cómo integrar las convicciones espirituales del paciente en la toma de decisiones (5). La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO advierte que el progreso científico debe realizarse “dentro del respeto a la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales” (6). La salud, por tanto, no depende solo de la tecnología, sino también de los factores culturales, sociales y espirituales que configuran la identidad humana.

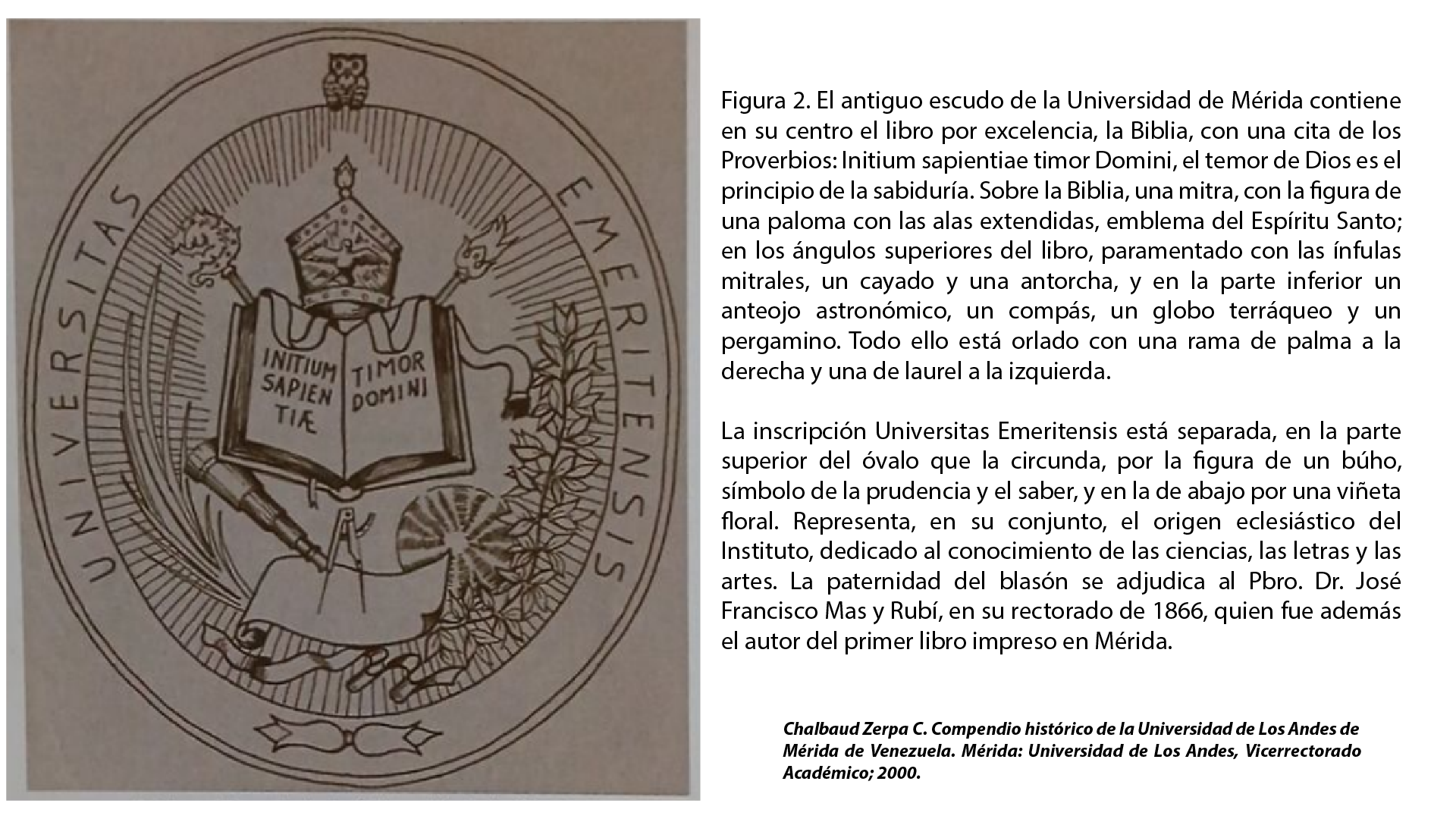

Frente a este escenario, el antiguo lema de la Universidad de Mérida, Initium sapientiae timor Domini (“El principio de la sabiduría es el temor de Dios”), ofrece una clave de lectura profundamente actual (7). Tal como lo describe Chalbaud Zerpa en el Compendio histórico de la Universidad de Los Andes de Mérida de Venezuela, este emblema no pertenece al pasado, sino que representa una visión integradora del conocimiento, donde la ciencia y la fe convergen en la búsqueda de la verdad (8). Su iconografía —la Biblia abierta, la mitra episcopal, el búho de la prudencia y los instrumentos científicos— simboliza la unidad entre contemplación y experimentación, entre lo sagrado y lo racional. En esa síntesis, La sabiduría, entendida como la integración del conocimiento científico con el discernimiento moral y la compasión humana, no se opone a la ciencia: la orienta, la humaniza y le devuelve su sentido de servicio a la vida.

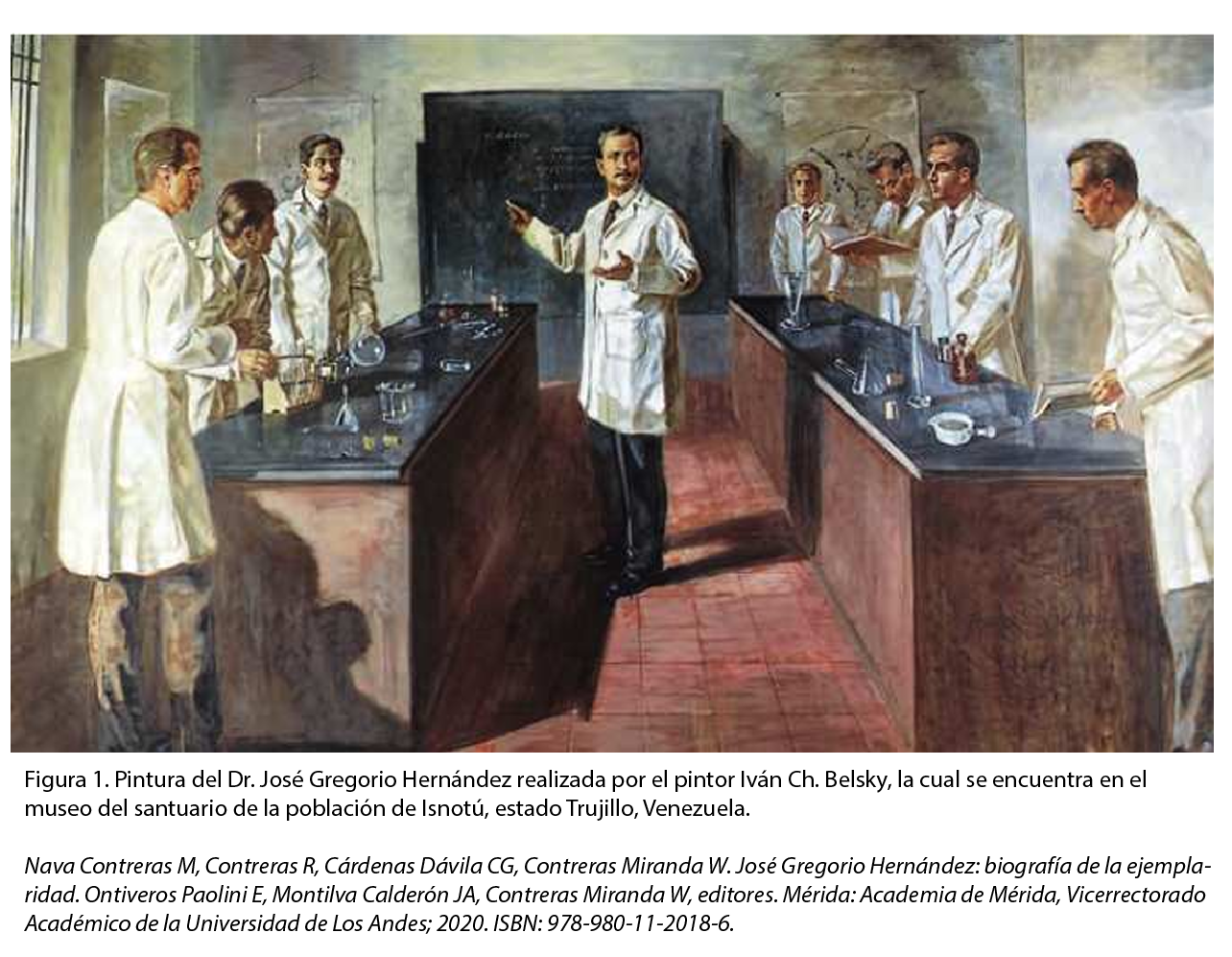

Esta concepción del saber inspiró durante siglos el proyecto educativo andino y médico venezolano. En esa tradición se inscribe la figura del Dr. José Gregorio Hernández (1864–1919), paradigma del médico moderno y creyente, formado en la Sorbona de París, donde estudió fisiología experimental bajo la dirección del profesor Charles Richet, futuro Premio Nobel de Medicina (1913), y profundamente arraigado en la espiritualidad (9–12). Su vida encarna la reconciliación entre ciencia y fe: el laboratorio y la oración, la precisión científica y la compasión humana. Como señalan D’Empaire Yanes y F. de D’Empaire, el auténtico humanismo médico se expresa en la bioética del día a día, donde el saber técnico se convierte en acto de amor y de responsabilidad (5).

Hoy, cuando la tecnociencia promete una inmortalidad sin alma y la cultura digital eleva el narcisismo profesional a modelo de éxito (13), la medicina se enfrenta al reto de preservar su humanidad. La integración de fe, ciencia y razón no constituye un anacronismo, sino una exigencia ética que responde al principio fundamental de la bioética universal: la primacía de la dignidad humana sobre el interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad (6). Retomar el Initium sapientiae timor Domini no significa retroceder, sino restaurar el diálogo entre la razón, la espiritualidad y la ética, base de una nueva ilustración bioética que devuelva al progreso su sentido profundamente humano.

El principio de la sabiduría: Initium sapientiae timor Domini

El lema fundacional de la Universidad de Los Andes (ULA) —Initium sapientiae timor Domini (“El principio de la sabiduría es el temor de Dios”)— constituye uno de los testimonios más elocuentes del espíritu universitario latinoamericano de raíz cristiana. Según Chalbaud Zerpa, este lema, inscrito en el escudo de la antigua Real Universidad de San Buenaventura de Mérida (1806), expresa la convicción de que el conocimiento, por sí solo, no basta para alcanzar la sabiduría: se requiere humildad ante el misterio de la existencia y reverencia ante el orden moral del universo (8).

En su iconografía, el escudo combina los símbolos de la fe y la razón: una Biblia abierta que representa la revelación, la mitra episcopal y la paloma del Espíritu Santo como fuente de inspiración moral, el búho de la prudencia que alude a la filosofía y al discernimiento racional, y los instrumentos científicos —telescopio, globo y compás— que evocan la observación empírica y la búsqueda de la verdad natural (7,8). No hay oposición entre ambos planos, sino integración: la ciencia aparece orientada por la sabiduría, y esta, a su vez, enraizada en una ética de la responsabilidad.

El Initium sapientiae no debe entenderse como un principio teológico en sentido restrictivo, sino como una antropología del conocimiento: la conciencia del límite del saber humano(7,8). Temor de Dios no significa miedo, sino reconocimiento del orden trascendente que da sentido a la existencia (7,8).. Desde esta perspectiva, la universidad merideña se concibió no solo como un espacio de transmisión de saberes, sino como una escuela de virtud donde el conocimiento técnico debía unirse al discernimiento moral y al compromiso social (7,8). La sabiduría universitaria, en ese sentido, era un equilibrio entre saber, prudencia y servicio (7,8).

Este principio conserva hoy una vigencia singular. La formación médica del siglo XXI se enfrenta al riesgo de una fragmentación del saber en áreas hiperespecializadas y de una práctica guiada más por la eficiencia tecnológica que por la comprensión del sufrimiento humano (5). Recuperar el Initium sapientiae significa reinsertar en la educación médica una dimensión ética y espiritual que acompañe a la excelencia científica(7,8). Como subrayan D’Empaire Yanes y F. de D’Empaire, “la medicina necesita volver a sentir” (5): recuperar la sensibilidad moral que convierte la ciencia en un acto de humanidad.

La sabiduría propuesta por el lema de la ULA no es una categoría abstracta, sino una virtud práctica, semejante a la phronesis aristotélica: la prudencia que permite deliberar rectamente sobre el bien (7,8). En la medicina, esta prudencia se traduce en la capacidad de unir el conocimiento técnico con la compasión y el respeto por la vida (6). En palabras de José Gregorio Hernández, “la ciencia sin conciencia es la ruina del alma” (9–12). Su ejemplo ilustra la idea de que el verdadero saber médico no consiste en dominar la naturaleza, sino en comprenderla y servirla.

Así, el Initium sapientiae timor Domini no es una reliquia heráldica, sino un programa bioético para la universidad contemporánea (7,8). En un tiempo donde la información se multiplica sin dirección moral, este lema invita a reintegrar la razón científica en el horizonte de la dignidad humana, formando médicos sabios y no solo competentes, científicos virtuosos y no solo expertos (5). La sabiduría, entendida como unión entre conocimiento y virtud, se convierte así en el fundamento de una nueva cultura universitaria y médica capaz de responder con humanidad a los desafíos del futuro.

Fe, Ciencia y Razón: la unidad del conocimiento médico

La medicina, desde sus orígenes, ha sido un espacio privilegiado de encuentro entre la razón y la fe, entre el saber científico y la conciencia moral (7,8). En su núcleo más profundo, el acto médico no consiste solo en aplicar conocimientos técnicos, sino en interpretar el sentido del sufrimiento humano y actuar en favor de la vida (5). La ciencia médica, cuando se ejerce con auténtica vocación, se convierte en una forma de servicio que integra tres dimensiones inseparables: la razón, que busca comprender; la ciencia, que ofrece medios para curar; y la fe, que da al cuidado su horizonte de sentido (1,5,9–12).

Sin embargo, la modernidad científica tendió a disociar estas dimensiones. Desde el positivismo del siglo XIX hasta el tecnocratismo actual, la medicina ha corrido el riesgo de reducir al paciente a un objeto de estudio o a un conjunto de variables biológicas (1,5). Esta visión mecanicista ha permitido enormes avances, pero también ha contribuido a una crisis del sentido del cuidado (1,5). Como advierte Harari, la nueva “religión de los datos” tiende a considerar la vida como un algoritmo biológico sin alma ni propósito (2). Frente a esta tendencia, la bioética contemporánea busca restaurar la unidad entre conocimiento, conciencia y compasión (5).

José Gregorio Hernández representa, en este contexto, una síntesis ejemplar entre fe y ciencia (9-12). Formado en la Sorbona bajo el método experimental y enraizado en una profunda espiritualidad cristiana, entendió que la ciencia debía estar al servicio de la dignidad humana. Para él, la fe no limitaba la investigación, sino que la purificaba moralmente, liberándola del egoísmo y del afán de poder (9–12). Su práctica clínica y su docencia universitaria anticipan la noción actual de profesionalismo médico responsable, donde la competencia técnica debe ir acompañada de integridad moral y sensibilidad humana (9–12).

La racionalidad científica sin orientación ética puede convertirse en una forma de violencia simbólica (5). En cambio, cuando la ciencia se une a la fe y a la razón práctica, se convierte en una sabiduría médica (5). Este equilibrio fue descrito por D’Empaire Yanes como la necesidad de “una medicina que vuelva a sentir” (5): una medicina que no pierda la capacidad de conmoverse ante la fragilidad humana. En este sentido, el saber médico no puede desligarse de la virtud; la razón sin compasión se vuelve cálculo, y la fe sin reflexión se transforma en dogma. Solo su integración garantiza una medicina verdaderamente humana.

La World Values Survey (Encuesta Mundial de Valores) confirma empíricamente que, incluso en las sociedades más secularizadas, la mayoría de los ciudadanos sigue considerando la fe, la solidaridad y la moral pública como pilares de una vida buena (4). Ello indica que la dimensión espiritual no se opone al progreso científico, sino que lo complementa al recordarle su finalidad ética. Este consenso global evidencia que el desarrollo tecnológico no puede reemplazar la necesidad de sentido, justicia y trascendencia que habita en el corazón humano.

En el terreno clínico, esta unidad entre fe, ciencia y razón se traduce en una práctica centrada en la persona. Implica reconocer que el enfermo no es solo un cuerpo biológico, sino un ser dotado de historia, conciencia y esperanza. El médico del siglo XXI, al igual que José Gregorio Hernández, está llamado a unir la precisión del conocimiento con la compasión del gesto, la objetividad científica con la mirada ética. En esta convergencia radica la verdadera modernidad de la medicina: una ciencia con alma, una razón con compasión y una fe que ilumina el conocimiento.

José Gregorio Hernández: paradigma del médico del siglo XXI

El Dr. José Gregorio Hernández (1864–1919) representa uno de los ejemplos más luminosos de integración entre ciencia, fe y ética en la historia de la medicina latinoamericana. Su vida y obra superan las fronteras de lo religioso: constituyen un testimonio universal del médico que concibe la ciencia como servicio y el conocimiento como acto de humanidad (9-13). Formado en la Sorbonne de París, bajo la influencia del premio Nobel Charles Richet, introdujo en Venezuela los fundamentos experimentales de la fisiología, la histología y la microbiología modernas (1). Sin embargo, su grandeza no radica únicamente en la precisión científica, sino en la convicción de que el ejercicio médico debía ser un ministerio de compasión.

Su pensamiento anticipa la noción contemporánea de profesionalismo médico responsable, tal como lo define la bioética del siglo XXI: un equilibrio entre competencia técnica, integridad moral y compromiso social (5,9–12). En su praxis, la ciencia no se opone a la fe, sino que se ennoblece al estar guiada por la conciencia. En sus apuntes personales, José Gregorio Hernández, afirmaba que la ciencia sin moral es estéril, y que el conocimiento médico, desprovisto de compasión, puede convertirse en instrumento de poder y no de servicio. Para él, curar era un acto de caridad iluminado por la razón; enseñar, una forma de apostolado intelectual.

La figura de José Gregorio Hernández dialoga con los principios de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que sitúa la dignidad humana como núcleo del progreso científico (6). Cada una de sus acciones encarnó ese principio: su dedicación a los pobres, su trato igualitario con los pacientes y su austeridad personal reflejaron una comprensión profunda del valor sagrado de la vida. Desde esta perspectiva, José Gregorio Hernández fue no solo un pionero de la ciencia moderna en Venezuela, sino también un precursor de la medicina centrada en la persona, paradigma ético que hoy reivindican la Organización Mundial de la Salud y las escuelas médicas de vanguardia.

En la sociedad contemporánea, marcada por la mercantilización del conocimiento y la cultura del ego profesional, su testimonio adquiere una relevancia aún mayor. Frente al “exhibicionismo médico en la era del marketing digital”, José Gregorio Hernández emerge como el antídoto ético del profesionalismo médico (13). Su vida recuerda que la autoridad moral del médico no proviene del reconocimiento público, sino de la coherencia entre la ciencia, la virtud y el servicio. En un entorno donde el éxito tiende a medirse por la visibilidad o el beneficio económico, su ejemplo devuelve a la medicina su sentido de vocación y trascendencia.

Desde la perspectiva de la bioética clínica, Hernández puede considerarse un precursor del médico humanista del siglo XXI:

- Practicó una medicina basada en la evidencia, pero guiada por la prudencia moral y la empatía.

- Entendió la formación científica como un deber de servicio social y no como privilegio intelectual.

- Encarnó el ideal de un profesional confiable, cuya competencia técnica se une a la responsabilidad social y a la coherencia moral.

Su canonización, más que un acto de devoción, constituye un reconocimiento histórico de un modelo de santidad cívica y científica, en el que la excelencia profesional se convierte en camino de virtud. En José Gregorio Hernández convergen la fe que inspira, la razón que guía y la ciencia que libera; dimensiones que, unidas, devuelven al acto médico su naturaleza original: un encuentro humano orientado al bien y a la verdad.

Así, el médico del siglo XXI encuentra en su figura un horizonte ético universal. Frente a la tecnocracia y la despersonalización, la imagen de. José Gregorio Hernandez recuerda que la medicina, más que una profesión, es una forma de sabiduría moral al servicio de la vida. Su legado invita a recuperar la ternura como expresión de la competencia, la humildad como signo de autoridad y la compasión como esencia de la ciencia. En una época donde el conocimiento avanza más rápido que la conciencia, José Gregorio Hernández se erige como el símbolo del equilibrio perdido entre fe, ciencia y razón, fundamento indispensable para el nuevo humanismo médico.

José Gregorio Hernández y la modernidad mestiza: ciencia, fe y pueblo

Los estudios recientes sobre religiosidad en Venezuela demuestran que la figura del Dr. José Gregorio Hernández trasciende los límites confesionales para convertirse en un símbolo de identidad moral y cultural. Según la Encuesta sobre Religión y Sociedad (LACSO, 2020), analizada por Briceño-León y Camardiel (2025), el 70,3 % de los venezolanos afirma creer en su santidad, independientemente de la edad, afiliación religiosa o posición política (14). Este hallazgo refuta la idea de que su devoción se restringe al catolicismo tradicional y revela un fenómeno más amplio: una modernidad mestiza, en la que la fe, la ciencia y la solidaridad popular se entrelazan en un mismo horizonte ético.

Para Briceño-León y Camardiel, José Gregorio Hernández encarna una espiritualidad moderna que integra la racionalidad científica con la sensibilidad social, constituyendo un modelo de modernidad no secularizada, capaz de conciliar la ciencia con la fe y el progreso con la compasión (14). Su figura sintetiza el espíritu de un pueblo que, aun en medio de la crisis, conserva la esperanza y la confianza en el médico bueno, el científico humilde y el creyente coherente.

Desde la bioética clínica, esta “modernidad mestiza” ofrece una lección de coherencia profesional y de humanismo. En una época dominada por la tecnocracia y la despersonalización del acto médico, la vida de José Gregorio Hernández recuerda que la ciencia alcanza su plenitud solo cuando se orienta al bien del otro, especialmente del más vulnerable. Su ejemplo demuestra que la verdadera modernidad no consiste en excluir la fe, sino en integrarla como brújula moral del progreso científico y social, prefigurando así una nueva ilustración bioética.

Conclusión: hacia una nueva ilustración bioética

La historia de la ciencia médica enseña que el conocimiento alcanza su plenitud solo cuando está al servicio del ser humano. Hoy, en el siglo XXI, la humanidad vive una transformación sin precedentes: la biotecnología, la inteligencia artificial y la ingeniería genética expanden los límites de lo posible, pero también ponen en riesgo la conciencia de lo esencial. La medicina se debate entre dos caminos: convertirse en instrumento de humanización o en mecanismo de deshumanización. La decisión no depende de la tecnología, sino de la ética que la oriente (1,2,5).

El progreso científico ha permitido curar enfermedades y prolongar la vida, pero también ha generado una cultura donde el dato y la eficiencia parecen sustituir al sentido. Como advierte Harari, el ideal del Homo Deus aspira a una inmortalidad sin alma, donde la vida se reduce a información procesable (2). Sin embargo, los estudios de Marita Carballo y los resultados de la World Values Survey demuestran que, incluso en las sociedades más secularizadas, persiste una necesidad profunda de trascendencia, solidaridad y fe (3,4). La ciencia, sin un horizonte moral, puede perder de vista el valor de aquello que busca proteger: la dignidad humana.

Frente a esta crisis de sentido, la bioética surge como una nueva ilustración: no una ilustración racionalista que absolutiza la razón técnica, sino una ilustración moral que une ciencia y compasión. Su propósito no es limitar el progreso, sino darle dirección ética. Como señalan D’Empaire Yanes y F. de D’Empaire, la medicina “necesita volver a sentir” (5): redescubrir la sensibilidad que humaniza el conocimiento y transforma la técnica en acto de cuidado. Esta nueva ilustración bioética implica reconocer que la sabiduría —como enseñaba el lema merideño Initium sapientiae timor Domini— comienza por el respeto a la vida, por la reverencia ante el misterio del ser humano.

En este horizonte, la figura del Dr. José Gregorio Hernández adquiere un valor paradigmático. Su vida demuestra que la santidad no se opone a la ciencia, sino que la eleva; que la fe no sustituye la razón, sino que la orienta; y que el conocimiento médico, sin amor, pierde su propósito. En él se cumple la aspiración de una medicina que cura con precisión, pero también con ternura. Su legado invita a las universidades, hospitales y comunidades científicas a reconciliar el saber con la virtud, la tecnología con la prudencia y el progreso con la justicia (9–13).

La medicina del futuro, si quiere seguir siendo humana, deberá fundarse en esta nueva ilustración bioética. Una ilustración que no excluya la fe ni la espiritualidad, sino que las integre como fuentes de sentido. Una ilustración que una el conocimiento con la sabiduría moral y el progreso con la compasión. Solo así la ciencia cumplirá su verdadero destino: servir a la vida y no dominarla.

La sabiduría comienza donde la soberbia del saber termina. Tal como recordaba el escudo fundacional de la ULA, Initium sapientiae timor Domini, el principio de toda ciencia es la humildad ante el misterio de la existencia. En tiempos donde la medicina corre el riesgo de deshumanizarse, este lema se convierte en un mandato ético: restaurar el diálogo entre la razón, la fe y la compasión para que la ciencia vuelva a ser un camino hacia la plenitud del ser humano.

Referencias

- Duplá SJ FJ. José Gregorio Hernández, científico y creyente: una luz en la oscuridad. Montalbán. 2022;60:775–816.

- Harari YN. Homo Deus: Breve historia del mañana. Barcelona: Penguin Random House; 2016.

- Carballo M. Dios en el mundo moderno. Instituto de Cultura CUDES [Internet]. 2023 [citado 2025 oct 12]. Disponible en: https://institutodecultura.cudes.org.ar/articulo/dios-en-el-mundo-moderno-de-marita-carballo/

- World Values Survey Association. World Values Survey Wave 7 (2017–2022): Cross-National Data-Set. Madrid: JD Systems Institute & WVSA Secretariat; 2023. Disponible en: https://www.worldvaluessurvey.org

- D’Empaire Yanes G, F de d’Empaire ME. En busca de una medicina más humana: bioética clínica del día a día. Caracas: Dr. Igor’s Palacios Society; 2020. p. 87–93.

- Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 2005.

- Universidad de Los Andes. El primer escudo de la Universidad de Los Andes, obra de Miguel Nicandro Guerrero. Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes [Internet]. 2016 sep 26 [citado 2025 oct 12]. Disponible en: http://web.ula.ve/archivohistorico/2016/09/26/el-primer-escudo-de-la-universidad-de-los-andes-obra-de-miguel-nicandro-guerrero/

- Chalbaud Zerpa C. Compendio histórico de la Universidad de Los Andes de Mérida de Venezuela. Mérida: Universidad de Los Andes, Vicerrectorado Académico; 2000.

- Núñez Medina TJ. José Gregorio Hernández y las virtudes del médico en el siglo XXI. Instituto Educardio [Internet]. 2025 oct 7 [citado 2025 oct 12]; Bioética Clínica. Disponible en: https://institutoeducardio.net/jose-gregorio-hernandez-virtudes-medico

- Núñez Medina TJ. Oración bioética al Dr. José Gregorio Hernández: frente a la crisis cardiovascular en Mérida y en Venezuela. Instituto Educardio [Internet]. 2025 oct 7 [citado 2025 oct 12]; Bioética Clínica. Disponible en: https://institutoeducardio.net/entre-la-ciencia-la-fe-y-la-justicia-social-una-oracion-bioetica-por-la-salud-cardiovascular-en-venezuela

- Núñez Medina TJ. Dimensión bioética y religiosa de la cardiología intervencionista: el significado de José Gregorio Hernández como símbolo profesional. Instituto Educardio [Internet]. 2025 oct 6 [citado 2025 oct 12]; Bioética Clínica. Disponible en: https://institutoeducardio.net/jose-gregorio-hernandez-bioetica-cardiologia-intervencionista

- Núñez Medina TJ. José Gregorio Hernández entre la fe, la ciencia y lo gremial: una reflexión bioética plural. Instituto Educardio [Internet]. 2025 oct 6 [citado 2025 oct 12]; Bioética Clínica. Disponible en: https://institutoeducardio.net/jose-gregorio-hernandez-fe-ciencia-canonizacion

- Núñez Medina TJ. El exhibicionismo médico en la era del marketing digital. Instituto Educardio [Internet]. 2025 [citado 2025 oct 12]; Bioética Clínica. Disponible en: https://institutoeducardio.net/el-exhibicionismo-medico-en-la-era-del-marketing-digital

- Briceño-León R, Camardiel A. José Gregorio Hernández: la modernidad mestiza del santo popular venezolano. Espacio Abierto. 2025;34(2):9–27. DOI: 10.5281/zenodo.15110030