José Gregorio Hernández: símbolo de un nuevo humanismo médico

En un mundo marcado por la fragmentación ética, la crisis de confianza institucional y el predominio del interés económico sobre el bien común, la canonización del doctor José Gregorio Hernández Cisneros (1864–1919) constituye un acontecimiento histórico que trasciende lo religioso y adquiere un profundo significado moral y cultural. Su vida —dedicada simultáneamente a la docencia, la investigación científica y la atención compasiva al enfermo— ofrece un modelo de humanismo médico integral que dialoga con los desafíos del siglo XXI (1,2).

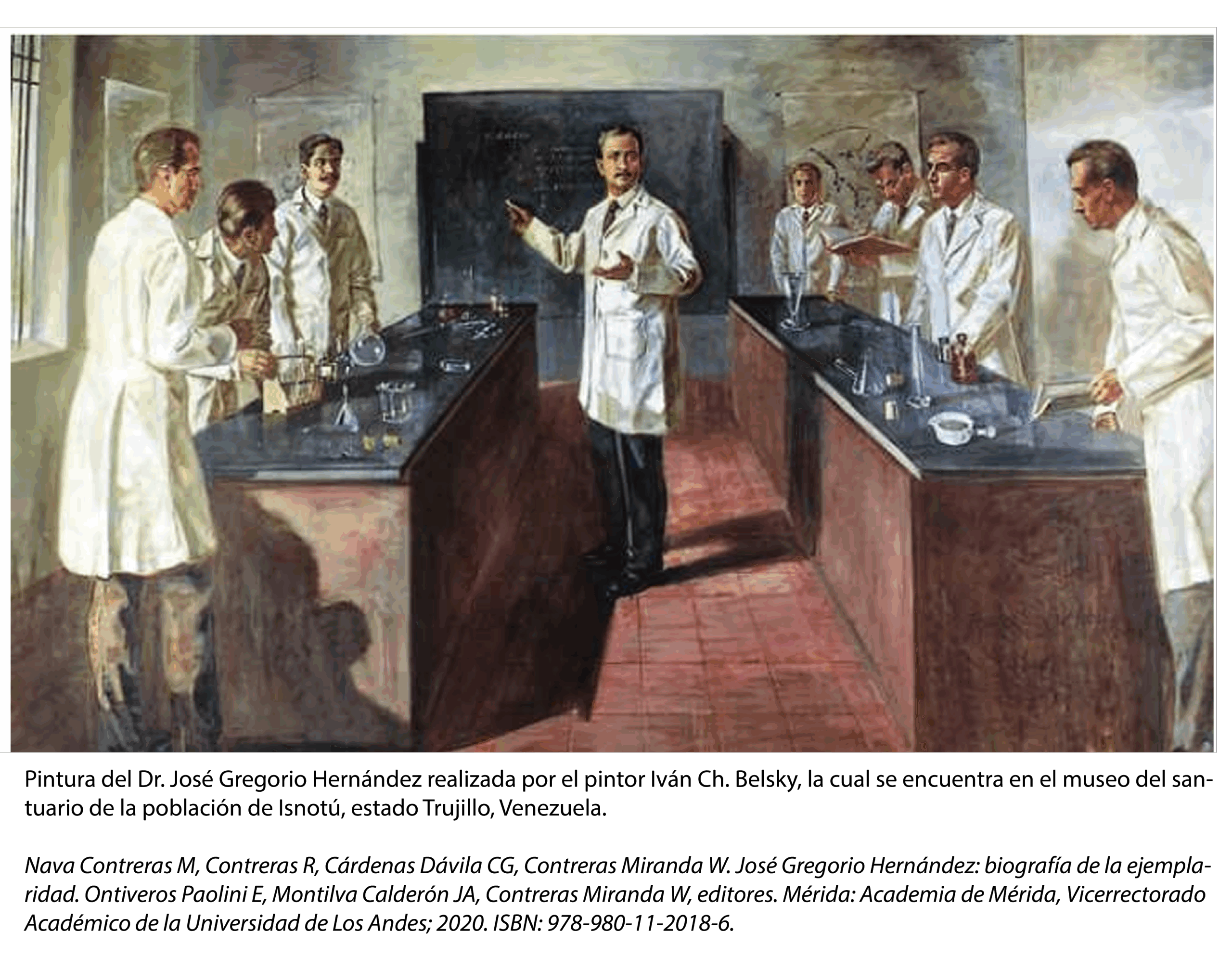

José Gregorio Hernández fue pionero de la medicina científica en Venezuela: introdujo el estudio experimental de la fisiología, la bacteriología y la histología, y promovió una enseñanza universitaria sustentada en el rigor empírico, la observación y el método (3). Sin embargo, lo que lo distingue no es solo su contribución académica, sino su capacidad de conciliar la ciencia con la fe, la técnica con la virtud y el conocimiento con la compasión. En su práctica, el médico no era un mero técnico del cuerpo, sino un servidor de la persona humana en su totalidad biológica, psicológica y espiritual (4).

La vida y obra de José Gregorio anticipan el llamado de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (2005), la cual afirma que “los intereses y el bienestar de la persona deben tener prioridad sobre el interés exclusivo de la ciencia o la sociedad” (5). Su ejemplo encarna precisamente esa subordinación del saber científico al bien de la persona, estableciendo un paradigma ético que sigue siendo vigente en la práctica médica contemporánea.

Este ideal coincide con la visión expresada en la reflexión bioética venezolana contemporánea, especialmente en el artículo “Entre la ciencia, la fe y la justicia social: una oración bioética por la salud cardiovascular en Venezuela” (6), donde se plantea que la medicina no puede desligarse de su dimensión trascendente ni de su compromiso con la equidad. En ese texto, la figura de José Gregorio Hernández es presentada como una síntesis moral entre ciencia, espiritualidad y justicia social, capaz de inspirar una medicina más humana y solidaria. Esta perspectiva refuerza la idea de que el profesionalismo médico latinoamericano debe sustentarse en un ethos que conjugue competencia técnica y sensibilidad espiritual.

El modelo de médico que representa José Gregorio Hernández coincide con el ideal descrito por Edmund D. Pellegrino, quien definió la medicina como “una empresa moral en la que la técnica y la ciencia se orientan hacia el bien del paciente” (7). Para Pellegrino, el profesionalismo médico exige virtudes que integren la excelencia científica con la excelencia moral: prudencia, justicia, compasión y confiabilidad (8). José Gregorio vivió esas virtudes con radical coherencia: fue un científico prudente, un profesor justo, un médico compasivo y un ser humano confiable.

En un contexto global en el que la inteligencia artificial, la biotecnología y el lucro tienden a deshumanizar la relación médico-paciente, su testimonio adquiere un valor profético. Representa al médico del futuro que la bioética reclama: técnicamente competente, socialmente comprometido y moralmente virtuoso. En palabras del Papa Francisco, “el médico debe ser artesano de la humanidad, porque no cura una máquina, sino un corazón” (9).

Así, José Gregorio Hernández se convierte en símbolo del nuevo humanismo médico latinoamericano, donde la ciencia, la ética y la espiritualidad se encuentran en un mismo horizonte de servicio a la vida.

Las virtudes del médico en la bioética contemporánea

La bioética del siglo XXI se enfrenta al desafío de reconciliar la tecnociencia con la dignidad humana. El progreso biomédico —marcado por la inteligencia artificial, la edición genética, la medicina personalizada y la expansión del mercado sanitario— ha multiplicado las posibilidades terapéuticas, pero también las tensiones morales entre eficiencia, equidad y humanidad (1,2). En este contexto, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005) constituye el marco normativo más abarcador para guiar la conducta del médico, el investigador y las instituciones de salud.

El Artículo 3 de la Declaración establece que “los intereses y el bienestar de la persona deben tener prioridad sobre el interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad”, mientras que el Artículo 18 exhorta a promover “el profesionalismo, la honestidad, la integridad y la transparencia en la adopción de decisiones” (3). Estos principios, si bien universales, adquieren su sentido pleno cuando se encarnan en virtudes personales, es decir, en hábitos morales que transforman la norma en conducta y la ética en carácter.

Edmund Pellegrino y David Thomasma propusieron una ética de la virtud médica como evolución necesaria de la bioética de principios (4). Mientras que los principios —autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia— ofrecen un marco racional de acción, las virtudes determinan la calidad moral del agente. Según Pellegrino, “la virtud es el puente entre el conocimiento científico y la sabiduría moral” (5). Sin ella, el médico corre el riesgo de aplicar los principios sin humanidad, y de ejercer la técnica sin conciencia.

La práctica médica, especialmente en entornos de alta complejidad como la cardiología intervencionista o la investigación clínica, demanda más que cumplimiento normativo: requiere prudencia clínica (phronesis), entendida como la capacidad de deliberar éticamente ante la incertidumbre y los dilemas del cuidado (6). El juicio prudencial permite que la decisión médica sea justa, compasiva y proporcionada, en sintonía con la singularidad de cada paciente.

La virtud de la justicia —tan central en el pensamiento de José Gregorio Hernández y en su servicio a los más necesitados— adquiere en la bioética contemporánea una dimensión social y distributiva. Los sistemas de salud, profundamente desiguales, ponen al médico ante una encrucijada moral: ¿cómo ofrecer equidad cuando los recursos son escasos y el acceso es desigual? El profesional virtuoso, guiado por la justicia, transforma la práctica médica en un acto de solidaridad (7).

La compasión, por su parte, constituye el núcleo afectivo de la ética médica. No se trata de una emoción pasiva, sino de una disposición activa de acompañar y aliviar el sufrimiento. Pellegrino la considera “la virtud que hace posible la cura moral antes que la cura física” (8). En el mismo sentido, José Gregorio Hernández encarnó una compasión epistémica: un saber que no se impone, sino que se inclina ante la vulnerabilidad del otro.

La templanza protege al médico del exceso de poder tecnológico y del narcisismo académico. En la era de la hiperespecialización y de los indicadores de impacto, la templanza recuerda que la medicina no es una competencia de prestigios, sino un servicio a la vida (9).

Finalmente, la confiabilidad —virtud moral y profesional— se erige como fundamento del vínculo terapéutico. La confianza, como advierte Pellegrino, “no se impone, se merece” (10). José Gregorio Hernández la mereció no por sus títulos, sino por su coherencia de vida: su ciencia se convertía en acto de fe y su fe, en servicio público.

De este modo, las virtudes transforman la bioética en un arte de vivir y no solo en un conjunto de deberes. La medicina virtuosa, en palabras de la Declaración de la UNESCO, une dignidad, justicia y responsabilidad social (3). La ciencia se vuelve humana cuando el médico —como José Gregorio— convierte su conocimiento en compasión y su práctica en esperanza.

Las virtudes cardinales del médico

En la tradición filosófica clásica, las virtudes cardinales —prudencia, justicia, fortaleza y templanza— constituyen los pilares del obrar ético. En la ética médica contemporánea, Edmund Pellegrino y David Thomasma reinterpretaron estas virtudes desde la perspectiva del acto clínico, integrándolas con otras virtudes propiamente médicas como la compasión y la confiabilidad (1,2).

Cada una expresa una disposición moral que orienta la ciencia hacia el bien del paciente, y todas, en conjunto, definen la excelencia moral del médico virtuoso.

En el contexto latinoamericano y venezolano, estas virtudes encuentran su encarnación más luminosa en José Gregorio Hernández, cuya vida fue una síntesis viva de ciencia, espiritualidad y servicio (3,4).

1. Prudencia: sabiduría práctica ante la incertidumbre

La prudencia (phronesis) es la virtud que permite deliberar y actuar correctamente en medio de la complejidad clínica. No se reduce a cautela o timidez, sino que representa una forma de sabiduría práctica: saber discernir lo correcto cuando los datos son incompletos, los riesgos elevados y el tiempo limitado (5).

Pellegrino la define como “la virtud que une el conocimiento científico con el juicio moral” (6). En cardiología intervencionista, la prudencia se manifiesta al ponderar la indicación de un procedimiento de alto riesgo o al decidir la suspensión de una terapia invasiva en pacientes frágiles. No se trata solo de aplicar guías, sino de personalizar la decisión clínica, considerando la dignidad y los valores del paciente (7).

José Gregorio Hernández ejerció esta prudencia con humildad intelectual: estudiaba en profundidad, deliberaba con rigor y siempre subordinaba el saber técnico al bien del enfermo. Su ejemplo recuerda que la prudencia médica es una forma de amor inteligente (8).

2. Justicia: equidad en el cuidado y compromiso social

La justicia es la virtud que orienta el acto médico hacia la equidad, el respeto y la distribución ética de los recursos. El Artículo 10 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos exige que todos los seres humanos sean tratados “con justicia y equidad, reconociendo su igual dignidad” (9).

En la práctica, la justicia médica implica atender sin discriminación, resistir la mercantilización del acto clínico y denunciar las inequidades estructurales que impiden el acceso universal a la salud (10). En Venezuela, donde los sistemas de atención se hallan fragmentados, la justicia adquiere una dimensión moral de resistencia y solidaridad.

José Gregorio Hernández personificó esta virtud: su consultorio fue escuela de equidad, y su compromiso con los más pobres lo convirtió en símbolo de justicia social. Su figura inspira al médico contemporáneo a ver la salud como bien común y a ejercer la medicina como acto de reparación moral (11).

3. Fortaleza: perseverar en el deber ético

La fortaleza capacita al médico para mantener su integridad moral ante la adversidad, el sufrimiento ajeno y la incertidumbre terapéutica. Implica la valentía de decir la verdad, sostener decisiones difíciles y resistir la corrupción de la conciencia profesional (12).

Pellegrino considera que la fortaleza protege la fidelidad al paciente y preserva la confianza en la profesión médica (13). En entornos de crisis sanitaria o colapso institucional, como los que enfrenta el médico venezolano, la fortaleza se convierte en virtud cívica: mantener la ética cuando el entorno la desanima.

José Gregorio Hernández encarnó esta fortaleza serena: trabajó con precariedad de medios, afrontó epidemias y mantuvo su vocación sin claudicar. Su muerte, camino al hospital, simboliza la fidelidad hasta el extremo del médico a su llamado (4,11).

4. Templanza: equilibrio entre poder y humildad

La templanza regula los impulsos del poder técnico y del ego científico. En la era de la biotecnología y la inteligencia artificial, esta virtud es más necesaria que nunca: evita que la ciencia se convierta en dominio y recuerda que el médico no “posee” la vida, sino que la custodia con respeto (14).

José Gregorio Hernández, pese a su formación en París y su prestigio académico, vivió la templanza como humildad. Nunca buscó reconocimiento, sino servir. En palabras de Pellegrino, “la templanza protege al médico de la arrogancia del saber y del abuso del poder” (6).

El médico templado es aquel que combina excelencia con discreción, autoridad con humanidad.

5. Compasión: reconocer el sufrimiento como verdad del otro

La compasión es la virtud que da sentido a todas las demás. No es simple empatía emocional, sino participación activa en el sufrimiento ajeno.

Para Pellegrino, la compasión es la “disposición moral que transforma la pericia técnica en acto de cuidado” (15).

En la práctica clínica, la compasión se expresa en el tiempo dedicado al paciente, en la escucha profunda y en la presencia silenciosa ante el dolor que no tiene remedio.

José Gregorio Hernández fue, ante todo, un médico compasivo. Su ciencia no lo separaba del enfermo, sino que lo acercaba más. Por eso el pueblo lo recuerda no como sabio, sino como médico santo: aquel que curaba con las manos y con el alma (3,11).

6. Confiabilidad: virtud de la verdad y fundamento del vínculo terapéutico

La confiabilidad (trustworthiness) es la virtud que sustenta la relación médico-paciente. La confianza se construye sobre la veracidad, la transparencia y la coherencia entre palabra y acción (16).

En tiempos de crisis de integridad científica —plagios, conflictos de interés, manipulación de datos—, la confiabilidad se convierte en virtud pública y científica (17).

El médico confiable, como José Gregorio Hernández, inspira respeto no solo por lo que sabe, sino por quién es. Su reputación trasciende su biografía: es símbolo de credibilidad moral y de una medicina que vuelve a ser arte de cuidar y no industria de curar (18).

José Gregorio Hernández: modelo de virtud médica latinoamericana

La figura del doctor José Gregorio Hernández Cisneros (1864–1919) constituye uno de los ejemplos más sublimes del médico virtuoso en la historia latinoamericana. Su vida, marcada por el estudio, la fe y el servicio, trasciende las fronteras de la religión para convertirse en un paradigma de ética médica integral, capaz de inspirar a generaciones de profesionales de la salud en contextos de profunda crisis moral, científica y social (1,2).

Formado en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente en la Universidad de La Sorbona de París, José Gregorio Hernández introdujo en su país los métodos experimentales de la fisiología, la microbiología y la anatomía patológica. Fue un científico riguroso y un maestro exigente, pero también un hombre profundamente espiritual, que entendió la ciencia como vocación de servicio y la medicina como misión de caridad (3). Su vida demuestra que la ciencia, cuando se integra con la virtud, se convierte en una forma de sabiduría orientada al bien común.

Pellegrino sostiene que “la medicina no es una profesión neutral, sino un compromiso moral con el bien del otro” (4). José Gregorio encarnó este principio al ejercer su labor con profunda prudencia clínica, justicia social, compasión personal y templanza espiritual (5). No disoció el saber técnico del amor humano; para él, el bisturí y la oración eran instrumentos complementarios del mismo acto de curar.

Su vida y su canonización en el siglo XXI se inscriben en un proceso histórico que exige reconciliar la ciencia con la ética y la espiritualidad, desafío que también aborda la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos al situar la dignidad humana como principio rector de toda práctica científica (6).

En tiempos de creciente mercantilización del acto médico, José Gregorio Hernández se erige como antítesis del médico crematístico. Su consultorio fue gratuito para los pobres; sus clases, generosas para sus alumnos; y su vida, un testimonio de integridad inquebrantable. Tal como lo expresó Tulio Núñez Medina, “José Gregorio Hernández representa la interpelación ética al médico-empresario del siglo XXI: símbolo de un profesionalismo que no busca rentabilidad, sino confiabilidad” (7).

La virtud de la confiabilidad, tan destacada por Pellegrino y retomada en la bioética contemporánea, encuentra en José Gregorio su expresión más pura. Su nombre —más de un siglo después de su muerte— sigue siendo sinónimo de confianza, esperanza y credibilidad moral. En un país donde la salud pública enfrenta precariedades estructurales, su figura recuerda que el médico, incluso en la adversidad, puede ser fuente de consuelo, justicia y dignidad (8,9).

José Gregorio Hernández también fue investigador y docente universitario, y su conducta científica anticipó la moderna ética de la integridad en investigación. En su laboratorio del Hospital Vargas de Caracas promovió la exactitud en la observación, la transparencia en los resultados y la modestia intelectual frente al descubrimiento. En una época marcada por la crisis global de la integridad científica, su ejemplo invita a recuperar la idea de que la verdad científica es inseparable de la virtud moral (10).

Su espiritualidad médica no se limitó al ejercicio individual, sino que se proyectó como propuesta social y comunitaria. En palabras de Núñez Medina, “José Gregorio encarna la oración bioética de un país: un médico que une ciencia, fe y justicia social para sanar no solo cuerpos, sino conciencias” (11).

Esta visión trasciende el ámbito religioso y ofrece al continente latinoamericano una ética de la esperanza médica, en la que el cuidado se convierte en acto de amor y la salud, en bien público.

En síntesis, José Gregorio Hernández es modelo universal de virtud médica, porque logró aquello que la bioética más anhela: unir el conocimiento con la compasión, la técnica con la justicia, y la fe con la razón. Su canonización no celebra solo a un santo, sino que propone un horizonte para el profesionalismo médico del siglo XXI, donde la excelencia científica se armoniza con la excelencia moral.

El médico del siglo XXI: entre la tecnología y la virtud

El siglo XXI ha transformado la práctica médica en una empresa tecnocientífica de dimensiones inéditas. La inteligencia artificial, la biología sintética, la edición génica, el análisis masivo de datos (big data) y la telemedicina han ampliado las fronteras del conocimiento, pero también han multiplicado los dilemas éticos que desafían el sentido humanista de la medicina (1,2). En este nuevo escenario, el médico corre el riesgo de convertirse en un operador de sistemas más que en un cuidador de personas, sustituyendo el discernimiento moral por algoritmos y protocolos.

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005) advierte que los adelantos científicos deben “promover el bienestar de cada individuo y de la humanidad en su conjunto, dentro del respeto a la dignidad de la persona” (3).

Sin embargo, el vertiginoso desarrollo tecnológico ha desplazado muchas veces la ética hacia la periferia del acto médico. De allí surge la necesidad de reintegrar las virtudes —prudencia, justicia, compasión, templanza y confiabilidad— como brújulas morales que orienten la ciencia hacia su finalidad humana.

El médico del siglo XXI debe ser un profesional técnicamente competente y moralmente confiable (4). La competencia técnica garantiza eficacia diagnóstica y terapéutica; la confiabilidad asegura que ese poder se ejerza en beneficio del paciente y no del mercado.

Como señaló Pellegrino, “la excelencia científica sin excelencia moral es insuficiente para definir al buen médico” (5). La virtud actúa entonces como salvaguarda frente al riesgo de deshumanización tecnológica.

En la medicina moderna:

- La prudencia clínica se expresa en la capacidad de interpretar críticamente los datos generados por sistemas automatizados y en la responsabilidad de decidir cuándo no intervenir.

- La justicia, en la obligación ética de garantizar que las innovaciones lleguen también a los más pobres, evitando una “brecha tecnológica en salud” que amplifique la desigualdad (6).

- La fortaleza moral, en el coraje de resistir presiones institucionales o comerciales que comprometen la integridad profesional (7).

- La templanza, en el autocontrol frente al poder del saber y de la tecnología.

- Y la compasión, en la capacidad de humanizar los medios digitales mediante la escucha y la presencia.

El médico contemporáneo enfrenta además una crisis de integridad científica. La presión por publicar, el conflicto de intereses y la competencia por financiamiento han afectado la credibilidad de la investigación biomédica (8).

En este contexto, la virtud de la veracidad y la transparencia se convierten en pilares de la confianza pública.

Como se plantea en el artículo “La crisis de la integridad científica”, “la ciencia médica solo recuperará su legitimidad cuando el investigador vuelva a ver la verdad como valor moral, no como resultado utilitario” (9).

José Gregorio Hernández, con su vida de rigor, modestia y autenticidad científica, anticipó ese modelo de investigador éticamente confiable, cuya autoridad provenía de su coherencia interior más que de su posición institucional.

La tecnología, cuando carece de virtud, despersonaliza la medicina; pero cuando se integra con la ética, la eleva. En este sentido, el profesionalismo médico del siglo XXI no puede entenderse sin una formación bioética continua, que incluya la enseñanza y evaluación de virtudes mediante instrumentos estructurados como los Ethics Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) (10). Estas metodologías permiten evaluar no solo conocimientos, sino comportamientos éticos y deliberación moral frente a dilemas clínicos reales, promoviendo una medicina reflexiva, crítica y responsable.

El ejemplo de José Gregorio Hernández adquiere entonces una relevancia inédita: su vida demuestra que la fe y la ciencia, lejos de oponerse, se complementan cuando están orientadas por la virtud. En un tiempo dominado por la inteligencia artificial, su legado invita a cultivar una “inteligencia moral”, capaz de discernir el bien incluso en medio de la complejidad tecnológica.

Como expresa Tulio Núñez Medina, “José Gregorio es el arquetipo del médico del futuro: el que combina precisión científica, compasión humana e integridad moral en una misma vocación de servicio” (11).

El reto, por tanto, no es solo tecnológico, sino ético: construir una medicina confiable, solidaria y virtuosa. La canonización de José Gregorio Hernández nos recuerda que la ciencia más avanzada carece de sentido si no está guiada por el amor al ser humano. La virtud, en última instancia, es la tecnología del alma.

El exhibicionismo médico y la virtud de la humildad digital

En la era del marketing digital, la imagen del médico ha dejado de construirse exclusivamente en el espacio clínico para trasladarse al escenario mediático. Las redes sociales, la mercadotecnia médica y las plataformas de autopromoción han transformado la relación entre el profesional y la comunidad, generando oportunidades de educación, pero también riesgos de exhibicionismo ético (1,2).

El artículo “El exhibicionismo médico en la era del marketing digital” advierte que esta tendencia, impulsada por la lógica del algoritmo y la búsqueda de visibilidad, puede desvirtuar la esencia del profesionalismo médico. El médico deja de ser testigo del sufrimiento para convertirse en protagonista del espectáculo terapéutico. La publicación excesiva de procedimientos, imágenes de pacientes o logros personales, sin propósito educativo o consentimiento explícito, erosiona la confianza pública y trivializa la intimidad del acto médico (3).

En este contexto, la virtud que contrarresta el exhibicionismo no es la censura, sino la humildad digital: una forma moderna de la templanza profesional, que permite comunicar el conocimiento sin caer en la vanidad.

La humildad digital implica reconocer los límites de la autopromoción y priorizar el valor educativo, formativo o social de cada mensaje. El médico prudente no busca “seguidores”, sino credibilidad ética. Su reputación no se mide por métricas virtuales, sino por su capacidad de servir con integridad (4).

Como señala la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, el médico tiene el deber de actuar con honestidad, transparencia y responsabilidad social (art. 18) (5).

Estas exigencias cobran especial vigencia en la esfera digital, donde el exceso de visibilidad puede diluir la frontera entre el bien profesional y el interés personal.

La virtud de la templanza, reinterpretada para el ecosistema tecnológico, se convierte así en el antídoto contra el exhibicionismo.

El médico templado comunica para educar, informa para prevenir y comparte para humanizar, no para ostentar.

En palabras de José Gregorio Hernández —que evitaba toda forma de protagonismo—, “la ciencia sin humildad no ilumina, enceguece”.

Su ejemplo nos invita a ejercer un marketing virtuoso, centrado en el bien común y en la promoción de la salud, no en la autopromoción del médico.

En lugar de construir marcas personales, deberíamos construir comunidades de confianza, donde el conocimiento circule con ética, respeto y sentido público.

Esta visión se articula con la reflexión de “La paradoja del médico-empresario: modelos sociales rentables frente a la medicina crematística en Venezuela”, donde se plantea que el único modelo sostenible para la medicina es el modelo socialmente rentable, es decir, aquel que combina solvencia económica con propósito ético y responsabilidad social (6).

En este sentido, la virtud del marketing médico no es el exhibicionismo, sino la responsabilidad comunicacional: hacer visible la ciencia sin trivializarla, educar sin manipular, inspirar sin vanagloriarse.

José Gregorio Hernández, símbolo de modestia intelectual, encarna la lección que el médico del siglo XXI debe recordar: que la reputación verdadera no se publica, se vive.

José Gregorio Hernández y el nuevo profesionalismo médico

El siglo XXI ha demandado una reformulación del pacto moral entre la medicina y la sociedad. El documento Medical Professionalism in the New Millennium: A Physician Charter (ABIM Foundation, ACP–ASIM Foundation, EFIM, 2002) reafirmó este compromiso sobre tres principios universales: la primacía del bienestar del paciente, la autonomía del paciente y la justicia social (27).

En un contexto dominado por la tecnocracia, los mercados sanitarios y la presión institucional, el “nuevo profesionalismo” exige que el médico combine excelencia científica con integridad moral, transparencia y compromiso social.

José Gregorio Hernández, con más de un siglo de anticipación, encarnó esos mismos principios. Practicó una medicina donde el bien del paciente era sagrado, respetó la autonomía y la dignidad de cada persona, y defendió la justicia en el acceso a la salud. Su ejemplo ilustra lo que el Charter denomina “profesionalismo como contrato moral con la sociedad”: una relación sustentada en la confianza y el altruismo.

Esta visión converge con la propuesta humanista de Gabriel d’Empaire y María Eugenia F. de d’Empaire, quienes señalan que el profesionalismo auténtico “no consiste solo en aplicar conocimientos, sino en vivir la medicina como un acto moral cotidiano”.

Así, el modelo de José Gregorio Hernández se alinea con la ética global del siglo XXI, integrando la virtud personal, la competencia científica y la justicia social como los tres pilares de una medicina verdaderamente confiable y humana.

Conclusión: restaurar la confianza a través de la virtud

El siglo XXI ha devuelto a la medicina su grandeza técnica, pero le ha recordado también su vulnerabilidad moral. La pandemia, la inequidad sanitaria y la crisis de integridad científica han revelado que el progreso biomédico, sin virtud, puede deshumanizar incluso los actos destinados a curar. En este contexto, la figura de José Gregorio Hernández emerge como un símbolo universal de reconciliación entre la ciencia, la fe y la justicia, capaz de ofrecer a la medicina contemporánea una ruta ética y espiritual hacia su renovación (1,2).

La virtud médica, en la visión de Edmund Pellegrino, no es una cualidad ornamental sino una condición esencial del acto clínico. “Sin virtud —escribió—, la ciencia médica se vuelve instrumento sin propósito moral, y el médico, un técnico del cuerpo sin compromiso con la persona” (3).

José Gregorio Hernández encarna esa verdad: su vida demuestra que la excelencia profesional y la santidad no son dimensiones opuestas, sino complementarias. En él, la ciencia se hizo servicio, la técnica se volvió caridad y el conocimiento se transformó en sabiduría compasiva.

Restaurar la confianza en la medicina —confianza del paciente, de la sociedad y de la propia comunidad científica— exige reconstruir la virtud como eje del profesionalismo. No bastan los códigos de ética ni los protocolos de conducta: se requiere una formación moral integral, donde el estudiante de medicina aprenda no solo a diagnosticar y operar, sino también a discernir, acompañar y cuidar (4,5).

El desarrollo de programas de educación bioética, basados en la deliberación y la práctica reflexiva, así como en evaluaciones estructuradas de virtudes (OSCE éticos), constituye una herramienta para regenerar el ethos profesional (6).

La canonización de José Gregorio Hernández representa, por tanto, una metáfora espiritual y civilizatoria: la afirmación de que la medicina aún puede ser un camino de virtud, una vocación de justicia y una práctica de amor.

Su legado interpela tanto al médico que trabaja en la tecnología de punta como al que atiende sin recursos en hospitales públicos: ambos están llamados a ser artesanos de la confianza, capaces de unir precisión científica y compasión humana.

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos recuerda que los avances de la ciencia deben orientarse al bienestar de las generaciones presentes y futuras (7). Ese principio adquiere plena concreción en el ejemplo de José Gregorio, quien comprendió que la verdadera innovación médica no consiste en dominar la materia, sino en servir al espíritu humano a través de la ciencia.

En Venezuela, su canonización no solo celebra la santidad de un médico, sino que restaura la esperanza colectiva en la posibilidad de una medicina más justa, honesta y confiable. En él convergen los valores que la bioética contemporánea más anhela:

- la prudencia que escucha,

- la justicia que incluye,

- la fortaleza que persevera,

- la templanza que equilibra,

- la compasión que humaniza,

- y la confiabilidad que reconcilia a la ciencia con la sociedad.

El médico del siglo XXI debe mirar hacia José Gregorio Hernández no como un recuerdo piadoso, sino como un horizonte ético. Su vida nos enseña que la santidad es la forma más alta del profesionalismo, y que la medicina, cuando se vive con virtud, se convierte en un acto de vocación que trasciende el tiempo y las fronteras.

Referencias

- Núñez Medina TJ. José Gregorio Hernández y la bioética en la cardiología intervencionista. Instituto Educardio [Internet]. 2023 [citado 2025 Oct 7]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/jose-gregorio-hernandez-bioetica-cardiologia-intervencionista

- Núñez Medina TJ. José Gregorio Hernández: fe, ciencia y canonización. Instituto Educardio [Internet]. 2024 [citado 2025 Oct 7]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/jose-gregorio-hernandez-fe-ciencia-canonizacion

- Hernández Cisneros JG. Lecciones de Fisiología Normal y Patológica. Caracas: Universidad Central de Venezuela; 1904.

- D’Empaire Yanes G, F de d’Empaire ME. En busca de una medicina más humana: bioética clínica del día a día. Caracas: Dr. Igor’s Palacios Society; 2020.

- Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 2005.

- Núñez Medina TJ. Entre la ciencia, la fe y la justicia social: una oración bioética por la salud cardiovascular en Venezuela. Instituto Educardio [Internet]. 2023 [citado 2025 Oct 7]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/entre-la-ciencia-la-fe-y-la-justicia-social-una-oracion-bioetica-por-la-salud-cardiovascular-en-venezuela

- Pellegrino ED, Thomasma DC. Virtues in Medical Practice. New York: Oxford University Press; 1993.

- Pellegrino ED. Professionalism, profession and the virtues of the good physician. Mount Sinai J Med. 2002;69(6):378–84.

- Francisco, Papa. Discurso a los participantes en el encuentro promovido por la Asociación Médica Mundial (WMA) [Internet]. Ciudad del Vaticano: Santa Sede; 2017 Oct 7 [citado 2025 Oct 7]. Disponible en: https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171007_associazione-medici-mondiale.html

- Pellegrino ED, Siegler M, Singer PA. Teaching clinical ethics. J Clin Ethics. 1990;1(3):175–80.

- Callahan D. Bioethics and the future of medicine: a philosophical inquiry. J Med Philos. 2013;38(6):642–53.

- Nicomachean Ethics. Cambridge: Harvard University Press; 1984.

- Porter R. The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity. New York: W.W. Norton; 1997.

- Núñez Medina TJ. José Gregorio Hernández y el profesionalismo médico. Instituto Educardio [Internet]. 2023 [citado 2025 Oct 7]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/jose-gregorio-hernandez-profesionalismo-medico

- Pellegrino ED. The healing relationship: the architectonics of clinical medicine. Philos Med. 1979;4(1):1–23.

- Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 8th ed. New York: Oxford University Press; 2019.

- Núñez Medina TJ. La crisis de la integridad científica. Instituto Educardio [Internet]. 2024 [citado 2025 Oct 7]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/crisis-integridad-cientifica

- Guédez CE. Ser confiable: responsabilidad social y reputación empresarial. Caracas: IESA; 2018.

- Pellegrino ED. The physician’s conscience, conscience clauses, and religious belief. Camb Q Healthc Ethics. 2008;17(2):220–32.

- Kass LR. The wisdom of repugnance: why we should ban the cloning of humans. New Republic. 1997;216(22):17–26.

- Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. New York: Crown Business; 2017.

- Floridi L. The Ethics of Artificial Intelligence in Medicine. Nat Mach Intell. 2021;3(8):607–8.

- Fanelli D. How many scientists fabricate and falsify research? A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2009;4(5):e5738.

- Singer PA, Cohen R, Robb A, Rothman A. The ethics objective structured clinical examination. J Gen Intern Med. 1993;8(1):23–8.

- Núñez Medina TJ. El exhibicionismo médico en la era del marketing digital. Instituto Educardio [Internet]. 2024 [citado 2025 Oct 7]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/el-exhibicionismo-medico-en-la-era-del-marketing-digital

- Núñez Medina TJ. La paradoja del médico-empresario: modelos sociales rentables frente a la medicina crematística en Venezuela. Instituto Educardio [Internet]. 2023 [citado 2025 Oct 7]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/la-paradoja-del-medico-empresario-modelos-sociales-rentables-frente-a-la-medicina-crematistica-en-venezuela

- ABIM Foundation, ACP–ASIM Foundation, European Federation of Internal Medicine. Medical professionalism in the new millennium: a physician charter. Ann Intern Med. 2002;136(3):243–6.

- Guédez V. Ser confiable: responsabilidad social y reputación empresarial. Caracas: IESA; 2018.