La salud cardiovascular en Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica, marcada por la precariedad de la asistencia pública y la ausencia de políticas sanitarias basadas en evidencia. Este escenario, agravado por la policrisis global, interpela directamente a la cardiología, que debe asumir con valentía su responsabilidad social y deliberar sobre los grandes retos bioéticos del siglo XXI, a través de la formación y el ejercicio de las virtudes clásicas del médico.

Las enfermedades no transmisibles (ENT) —y dentro de ellas, la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica— constituyen un desafío de sostenibilidad y justicia social. La falta de voluntad política para transformar la evidencia científica en acción ha generado un vacío en la capacidad de respuesta del sistema de salud, lo que convierte la atención de estas patologías en un problema ético de primer orden (1).

La reperfusión oportuna del infarto agudo de miocardio no es solo un procedimiento técnico, sino un imperativo bioético que obliga a los gobiernos a garantizar acceso equitativo y redes de atención eficientes para salvar vidas y evitar discapacidades (2). En paralelo, la experiencia histórica de la cirugía cardiovascular en Venezuela demuestra que esta disciplina ha sido mucho más que un servicio hospitalario: se ha convertido en un pilar del desarrollo social y sanitario, y en un testimonio vivo de la capacidad de la medicina para sostener esperanza y dignidad en medio de la adversidad (3).

De cara a estos retos, la cardiología venezolana no puede limitarse a reproducir conocimiento técnico; debe transformarse en un agente activo de justicia sanitaria, capaz de educar, deliberar y actuar en defensa de la sociedad venezolana.

El contexto global y nacional de la salud cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la principal causa de mortalidad a nivel mundial, responsables de más de 18 millones de muertes cada año, de las cuales más de tres cuartas partes ocurren en países de ingresos bajos y medios (4). En este escenario, la hipertensión arterial no puede seguir viéndose únicamente como un factor de riesgo: es una enfermedad cardiovascular en sí misma, que multiplica el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca (5).

La situación venezolana refleja esta crisis en toda su magnitud. La falta de políticas públicas basadas en evidencia, sumada a la precariedad del sistema de asistencia cardiológica pública, ha dejado a millones de pacientes sin acceso oportuno a diagnóstico, tratamiento ni rehabilitación (3). Esta realidad se inscribe en la conflagración de la policrisis mundial, donde se superponen crisis económicas, sociales, ambientales y sanitarias, erosionando las capacidades estatales y profundizando las inequidades (6).

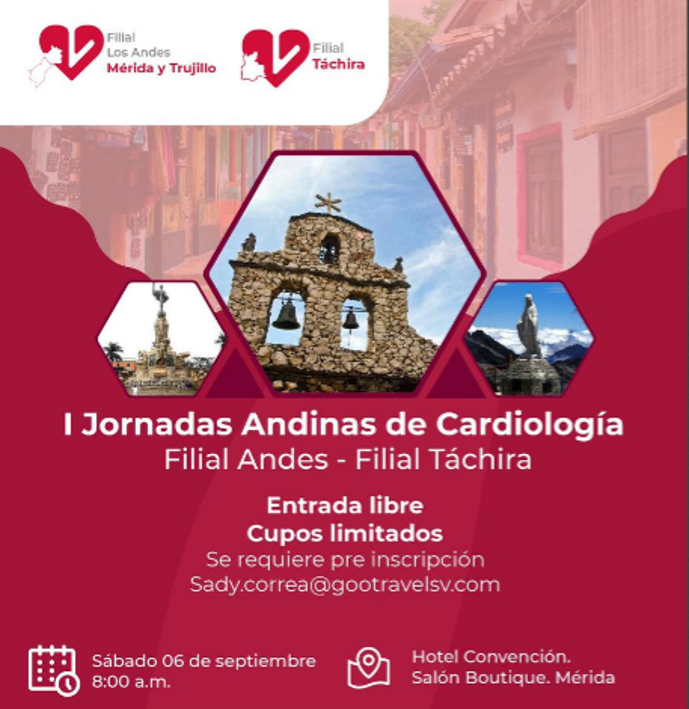

En este contexto, la cardiología venezolana tiene un papel crucial: asumir con valor su responsabilidad social, deliberar sobre los retos bioéticos del siglo XXI y sostener, mediante la educación continua y el ejercicio de las virtudes tradicionales del médico, una práctica que honre la dignidad humana y brinde respuestas concretas a la sociedad (1). Las I Jornadas Andinas de Cardiología se levantan como ejemplo de esta misión, enlazando la acción local con la lucha global por reducir la carga de enfermedad cardiovascular.

El rol de la Sociedad Venezolana de Cardiología (SVC)

La Sociedad Venezolana de Cardiología (SVC), fundada en 1954, ha sido desde sus orígenes el eje institucional de la cardiología en el país. Su misión ha trascendido lo puramente clínico para abarcar la investigación científica, la formación académica y la promoción de la ética profesional, con el objetivo de garantizar una atención de calidad a la sociedad venezolana (7).

En sus más de siete décadas de existencia, la SVC ha sido un foro científico nacional, organizando congresos, jornadas regionales y actividades de educación médica continua que mantienen a los especialistas actualizados con los avances internacionales (8). Esta labor cobra mayor relevancia en un contexto donde la precariedad del sistema de salud público limita las oportunidades de actualización formal y donde los médicos que permanecen en el país sostienen la formación con esfuerzo, resiliencia y vocación de servicio (3).

El rol de la SVC también ha estado marcado por el compromiso social. Ha promovido programas de prevención comunitaria y se ha sumado a iniciativas internacionales como el programa HEARTS en las Américas de la OPS/OMS, que busca estandarizar el manejo de la hipertensión arterial en los sistemas de salud (9). De este modo, la SVC actúa como puente entre la ciencia venezolana y las metas globales, alineándose con la Agenda 2030 y la lucha contra las enfermedades no transmisibles.

En medio de la policrisis global y de la ausencia de políticas públicas basadas en evidencia en el país, la SVC se convierte en un faro de referencia ética, académica y social. Su reto es no solo mantener la excelencia científica, sino también asumir con valor la responsabilidad social de la cardiología, deliberando sobre los dilemas bioéticos del siglo XXI y promoviendo, a través de la educación continua, las virtudes tradicionales del médico: prudencia, justicia, templanza, fortaleza y compasión (1,3).

La región andina: preludio de la lucha global

La región andina venezolana ha sido, desde mediados del siglo XX, un escenario privilegiado para la consolidación de la cardiología nacional. La creación del Instituto de Investigaciones Cardiovasculares de la Universidad de Los Andes (IICV-ULA) significó un hito histórico: permitió descentralizar la investigación biomédica del eje central del país y proyectar a Mérida como un espacio de innovación científica y formación académica (8).

En este territorio, definido por su geografía montañosa y su identidad cultural, la cardiología se ha desarrollado bajo un doble signo: el rigor científico y el compromiso social. Así, Mérida no solo es sede de instituciones universitarias, sino también un epicentro académico de la medicina andina, donde la educación médica continua se ha mantenido a pesar de las dificultades estructurales del sistema de salud (1).

En el marco de la policrisis global, la región andina se presenta como un ejemplo de resiliencia académica y ética. La adopción de programas como HEARTS en las Américas ha demostrado que incluso en contextos de limitaciones, es posible impulsar estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular (9). Estas iniciativas no solo tienen un impacto local, sino que se convierten en un preámbulo del movimiento mundial orientado a reducir la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares y no transmisibles.

En este contexto, las I Jornadas Andinas de Cardiología, organizadas por la Filial Andina (Mérida y Trujillo) y la Filial Táchira de la SVC, son más que un encuentro académico. Constituyen una expresión viva del vínculo entre ciencia, ética y sociedad, y proyectan la capacidad de la cardiología regional para contribuir a los grandes debates globales sobre salud, equidad y sostenibilidad (10).

I Jornadas Andinas de Cardiología: preludio hacia el 25 de septiembre

Las I Jornadas Andinas de Cardiología no pueden comprenderse únicamente como un encuentro regional. Son, en realidad, un acto de proyección global, que anticipa el debate que alcanzará su clímax el próximo 25 de septiembre de 2025, cuando los jefes de Estado y de Gobierno se reúnan en Nueva York en el marco del 4.º High-Level Meeting de la ONU sobre ENT y Salud Mental (11).

En ese escenario, la Federación Mundial del Corazón (WHF) ha planteado con claridad que la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares deben ocupar un lugar prioritario en la agenda política global. Sus propuestas incluyen: tratar a 500 millones de personas adicionales con hipertensión antes de 2030, implementar políticas fiscales que reduzcan el consumo de tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, combatir la contaminación del aire y reducir en un 50 % la mortalidad y la discapacidad asociadas a ENT para 2050 (12).

Las Jornadas Andinas se convierten, así, en un preludio andino de este compromiso mundial. Desde Mérida, epicentro académico de la medicina andina, médicos y especialistas del corazón deliberan con responsabilidad social sobre la hipertensión arterial, reconocida como enfermedad cardiovascular, y sobre los demás factores de riesgo —dislipidemia, diabetes, obesidad, tabaquismo— que erosionan la salud de la sociedad venezolana.

En medio de la precariedad del sistema público y del abandono de políticas de salud basadas en evidencia, estas Jornadas son un recordatorio de que la cardiología debe asumir con valor su responsabilidad bioética, deliberar sobre los grandes retos del siglo XXI y proyectar su misión en sintonía con la voz de la WHF y la ONU. Lo que acontece en los Andes venezolanos se inscribe, así, en el latido global de la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, de cara al 25 de septiembre.

Hacia un futuro sostenible: ciencia, ética y acción

La lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la era de la policrisis global exige un cambio de paradigma. No basta con la acumulación de conocimiento científico; es necesario transformarlo en acciones sostenidas que respondan a las necesidades reales de la sociedad venezolana y a los compromisos globales de la Agenda 2030 (4).

Tres ejes se revelan indispensables para este futuro:

- Investigación, políticas públicas y educación médica continua. La evidencia debe traducirse en políticas sanitarias coherentes y en programas de educación médica continua que fortalezcan la atención primaria y el control de la hipertensión y los factores de riesgo cardiovascular (1).

- Liderazgo institucional y memoria histórica. La Sociedad Venezolana de Cardiología y centros académicos como el IICV-ULA están llamados a preservar la memoria de los pioneros y proyectar un liderazgo confiable en medio de la precariedad estructural del sistema de salud (7).

- Acciones locales con impacto global. Experiencias como las I Jornadas Andinas de Cardiología demuestran que, incluso en condiciones adversas, es posible sembrar iniciativas con capacidad de irradiar hacia el debate mundial (10).

De cara al abandono del Estado en políticas públicas basadas en evidencia y a la precariedad de la asistencia cardiológica pública, la cardiología venezolana está llamada a asumir con valor su responsabilidad social. Esto implica deliberar sobre los grandes retos bioéticos del siglo XXI, y hacerlo no solo desde la técnica, sino desde la formación y el ejercicio de las virtudes tradicionales del médico: prudencia, justicia, templanza, fortaleza y compasión (3).

El camino hacia un futuro sostenible requiere que la cardiología sea más que ciencia: debe ser ética en acción, servicio con dignidad y compromiso con la vida.

Epílogo: De Mérida al mundo, un latido compartido

Las I Jornadas Andinas de Cardiología no son un hecho aislado, sino el símbolo de un latido compartido entre la región andina y el mundo. Desde Mérida, epicentro académico de la medicina andina, se irradia un mensaje de ciencia y esperanza que dialoga con el clamor universal por reducir la carga de enfermedades cardiovasculares.

En medio de la policrisis global y de la fragilidad estructural de la asistencia pública, estas Jornadas constituyen un testimonio de que la cardiología venezolana no se repliega ni se resigna. Al contrario, asume con valor su responsabilidad social, delibera sobre los grandes retos bioéticos del siglo XXI y reafirma que el ejercicio de la medicina solo puede sostenerse en las virtudes clásicas del médico: prudencia, justicia, templanza, fortaleza y compasión.

Así, lo que se ha sembrado en los Andes venezolanos se enlaza con el horizonte del próximo 25 de septiembre, cuando las Naciones Unidas y la Federación Mundial del Corazón convoquen a los gobiernos a renovar sus compromisos. Que desde Mérida se escuche un eco que cruce fronteras: la ciencia médica al servicio de la sociedad venezolana es también ciencia al servicio de la humanidad.

Referencias

- Núñez-Medina T. De la evidencia ignorada a la voluntad política: Sostenibilidad de los sistemas de salud y modelos de atención para las enfermedades no transmisibles. Instituto Educardio; 2025. Disponible en: https://institutoeducardio.net/voluntad-politica-liderazgo-medico-salud-sostenible

- Núñez-Medina T. Reperfusión del infarto en América Latina: un imperativo bioético para los gobiernos. Instituto Educardio; 2024. Disponible en: https://institutoeducardio.net/reperfusion-del-infarto-en-america-latina-un-imperativo-bioetico-para-los-gobiernos

- Núñez-Medina T. Cirugía Cardiovascular: necesidad vital y pilar del desarrollo sostenible en Venezuela – Una perspectiva desde la bioética clínica. Instituto Educardio; 2025. Disponible en: https://institutoeducardio.net/cirugia-cardiovascular-bioetica-venezuela

- GBD 2021. Global Burden of Disease Study 2021: Cardiovascular mortality and risk factors. Lancet. 2024;403:2133-2161. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01135-4

- Mills KT, Stefanescu A, He J. The global epidemiology of hypertension. Nat Rev Nephrol. 2020;16:223-237. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41581-019-0244-2

- United Nations. The Sustainable Development Goals Report 2025. New York: UN; 2025. Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/

- Puigbó JJ. Historia de la cardiología en Venezuela. La Sociedad Venezolana de Cardiología. Caracas: Editorial Ateproca; 2012. (No disponible en línea, referencia impresa).

- Núñez-Medina T. Quo Vadis CardioULA: presente y futuro de la cardiología en Venezuela. Instituto Educardio; 2024. Disponible en: https://institutoeducardio.net/quo-vadis-cardioula-presente-futuro-cardiologia-venezuela

- Organización Panamericana de la Salud. HEARTS en las Américas: protocolo estandarizado para el manejo de la hipertensión arterial. OPS; 2020. Disponible en: https://www.paho.org/es/hearts-americas

- Núñez-Medina T. Hipertensión: desafío para el gobierno de Mérida. Instituto Educardio; 2024. Disponible en: https://institutoeducardio.net/hipertension-desafio-para-el-gobierno-de-merida

- World Health Organization. Fourth High-Level Meeting of the UN General Assembly on the Prevention and Control of NCDs and the Promotion of Mental Health and Well-Being (HLM4); 25 Sept 2025. Disponible en: https://www.who.int/news/item/25-09-2025-un-high-level-meeting-ncds-mental-health

- World Heart Federation. WHF calls for urgent action on hypertension and NCDs ahead of UN HLM4. WHF; 2025. Disponible en: https://world-heart-federation.org/news/whf-calls-for-urgent-action-on-hypertension-and-ncds-ahead-of-un-hlm4