Introducción

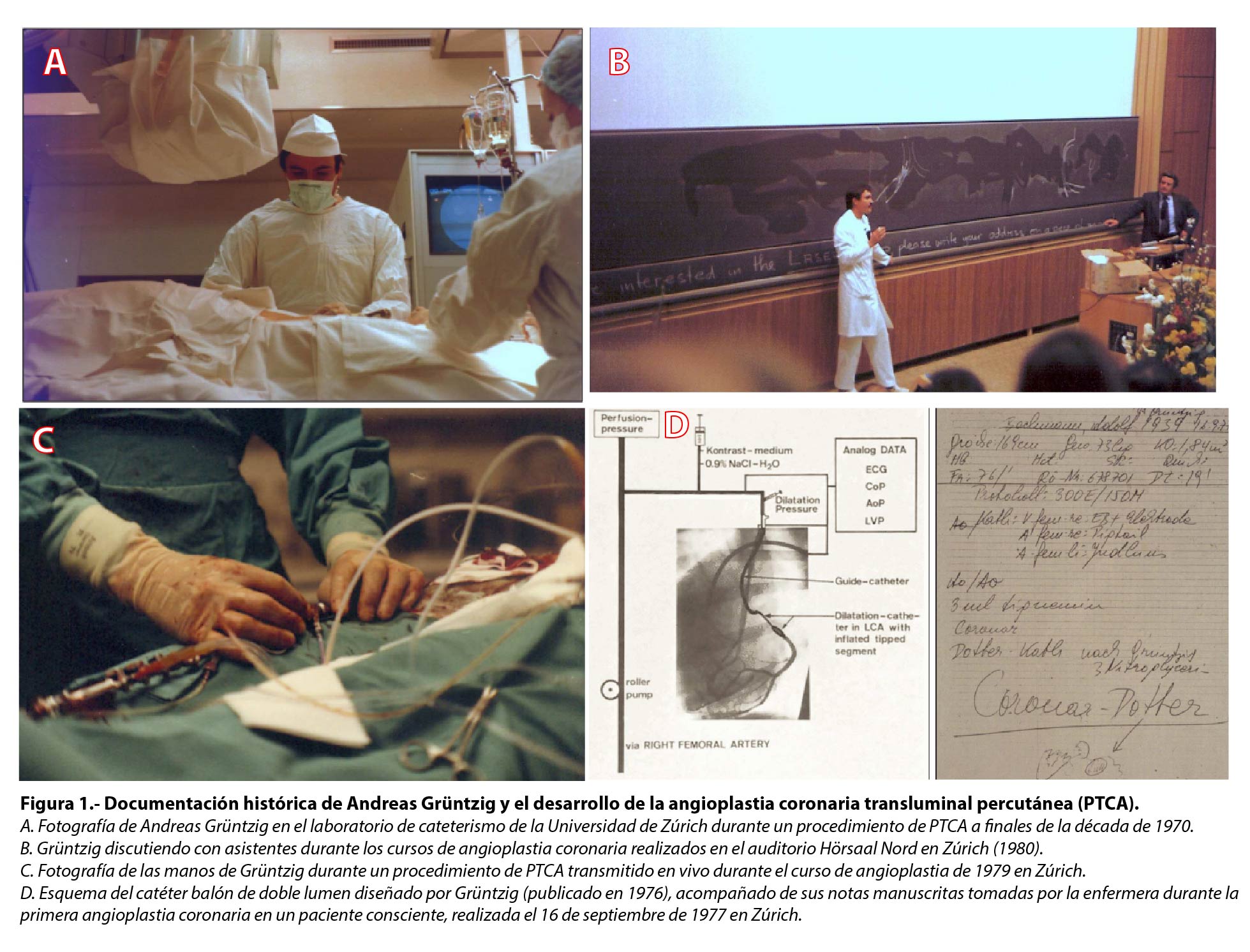

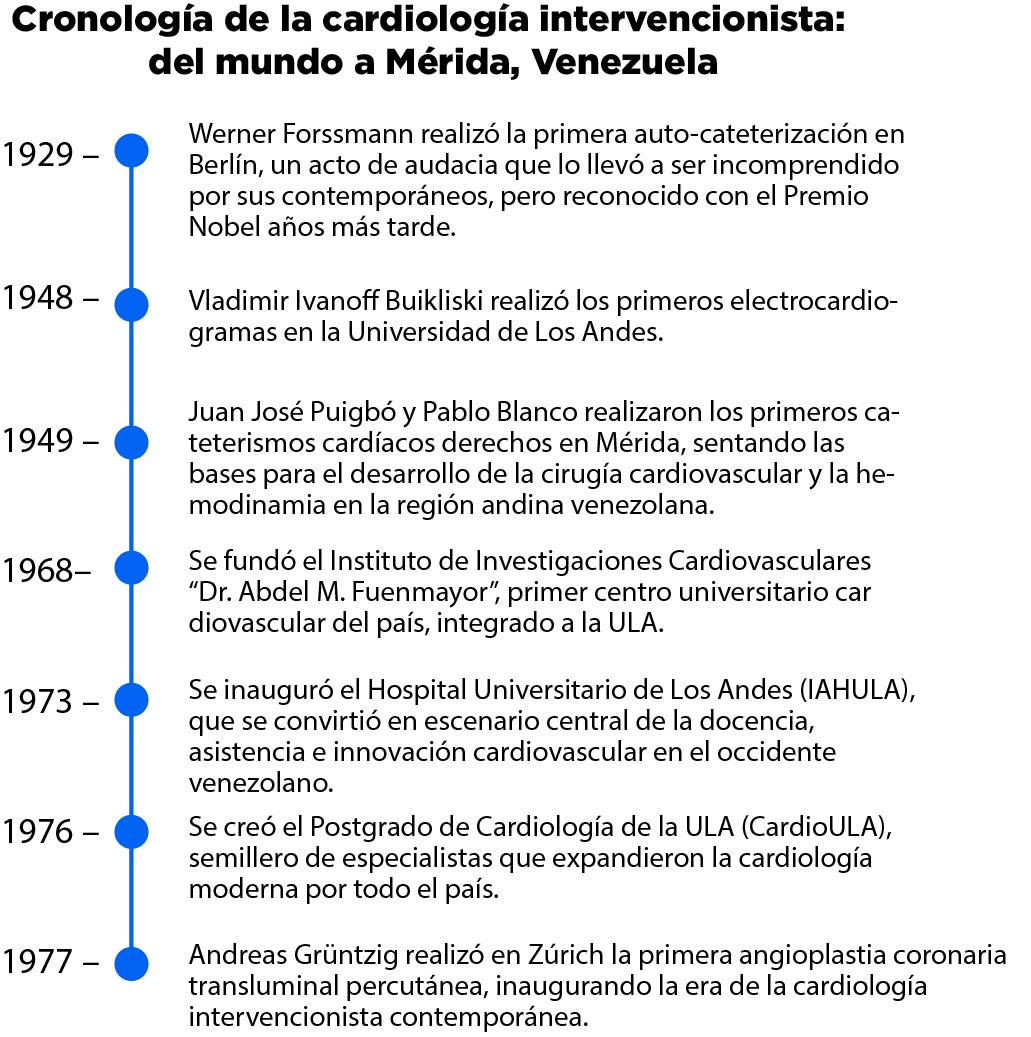

Cada 16 de septiembre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista, proclamado por la Asamblea General de la ONU en 2022, en reconocimiento a una especialidad que ha cambiado el curso de la medicina moderna y salvado millones de vidas (1). La fecha rememora el 16 de septiembre de 1977, cuando Andreas Grüntzig realizó en Zúrich la primera angioplastia coronaria transluminal percutánea, marcando el inicio de la era contemporánea de la cardiología intervencionista (2).

La historia universal de la especialidad se entrelaza con un pasado aún más remoto: la auto-cateterización de Werner Forssmann en 1929, un gesto de audacia científica que lo llevó del banquillo de los acusados al Premio Nobel de Medicina en 1956, y que hoy sigue inspirando a generaciones de médicos en todo el mundo (3).

De lo global a lo local, Mérida, Venezuela, también ha escrito páginas significativas en este proceso. En 1948, el Dr. Vladimir Ivanoff Buikliski realizó en el antiguo Hospital Los Andes los primeros electrocardiogramas, y al año siguiente dictó el primer curso formal de cardiología clínica en la Universidad de Los Andes. En 1964, se efectuaron en el HULA los primeros cateterismos cardíacos derechos, liderados por los doctores Juan José Puigbó y Pablo Blanco, que sentaron las bases para la cirugía cardiovascular y la hemodinamia en la región andina (4,5).

Desde nuestra bucólica Mérida, enclavada en la cordillera andina, la cardiología intervencionista nació como un sueño compartido de pioneros que supieron conjugar ciencia, docencia y compromiso social. El IAHULA y la Universidad de Los Andes consolidaron una escuela de cardiología que, a pesar de las adversidades nacionales, ha mantenido viva la llama de la innovación y la formación de especialistas, reafirmando que incluso en medio de la precariedad es posible sembrar futuro y salvar vidas.

No es casual que, en encuestas recientes del postgrado de CardioULA, los residentes hayan elegido a Forssmann como el pionero más trascendental de la cardiología intervencionista: su espíritu de riesgo, ética y rebeldía encarna el ethos que inspira a quienes ejercen hoy esta disciplina en Venezuela (6,7).

En este contexto, el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista adquiere en Venezuela un sentido especial: nos recuerda que la especialidad no puede limitarse a un ejercicio técnico, sino que debe asumirse como un compromiso de responsabilidad social y accesibilidad equitativa, indispensable para proteger la salud cardiovascular y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Panorama de la salud cardiovascular en Venezuela

La enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de muerte en Venezuela, responsable de una proporción significativa de la mortalidad general y con un impacto creciente en la población económicamente activa. La elevada incidencia de infarto agudo de miocardio, junto con las complicaciones derivadas de la hipertensión arterial y la enfermedad vascular periférica, contribuyen a una carga que no solo afecta la supervivencia individual, sino también la productividad social y el bienestar de las familias (8,9).

El acceso a la atención cardiovascular especializada se encuentra profundamente marcado por las desigualdades estructurales del sistema sanitario. En el sector privado, la cardiología intervencionista ofrece soluciones efectivas, pero su disponibilidad depende de la capacidad de pago del paciente, convirtiendo la atención en un bien de mercado. En contraste, el sector público atraviesa un deterioro progresivo: hospitales en ruinas, desabastecimiento de insumos y carencia de tecnología básica hacen que los tiempos de reperfusión superen con frecuencia las dos horas críticas recomendadas por las guías internacionales (10,11).

Frente a este panorama, han surgido experiencias resilientes y sostenibles impulsadas por instituciones académicas y fundaciones sociales. Ejemplos como el postgrado de Cardiología de la Universidad de Los Andes (CardioULA), la Unidad de Hemodinamia del IAHULA, la Fundación ASCARDIO en Barquisimeto y el Centro Clínico Marcial Ríos Morillo en Mérida, demuestran que es posible mantener servicios de alta complejidad y programas de formación bajo modelos de compromiso social y académico, aun en medio de la crisis nacional (5,12).

Sin embargo, las brechas en la atención de emergencia siguen siendo notorias. La mayoría de los pacientes con infarto agudo de miocardio en Venezuela no acceden a terapias de reperfusión dentro del tiempo ideal de 120 minutos, lo que incrementa la mortalidad y las secuelas. La inexistencia de una red nacional de infarto articulada bajo un modelo farmacoinvasivo limita la cobertura en zonas donde no hay laboratorios de hemodinamia, lo que acentúa las desigualdades geográficas y sociales (13).

Esta realidad coloca en riesgo el cumplimiento del ODS 3.4, que busca reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles al año 2030. La World Heart Federation (WHF) ha advertido que este objetivo está seriamente comprometido en países de ingresos bajos y medios, como Venezuela, donde la falta de accesibilidad y equidad amenaza con ampliar la brecha sanitaria y social (14). La estrategia 2024–2026 de la WHF enfatiza precisamente la necesidad de desarrollar planes nacionales de acción cardiovascular que garanticen prevención, acceso y tratamiento costo-efectivo como parte de un compromiso ético con la equidad en salud (15,16).

Responsabilidad social de la cardiología intervencionista

La cardiología intervencionista no puede limitarse a la excelencia técnica ni a la destreza adquirida en el laboratorio de hemodinamia. Como toda disciplina médica, está sujeta a un contrato social: la sociedad concede prestigio, autonomía y recursos a los médicos, esperando a cambio que su práctica responda a las necesidades prioritarias de salud (17). En Venezuela, este contrato se ve desafiado por un entorno de precariedad hospitalaria, profundización de desigualdades y migración masiva de talento humano.

- Aplicar los principios de responsabilidad social implica orientar la especialidad hacia un enfoque de social accountability, siguiendo las mejores prácticas internacionales (18). En este sentido, la cardiología intervencionista en Venezuela debe incorporar, al menos, cinco dimensiones fundamentales:

- Equidad y accesibilidad: garantizar que los procedimientos de reperfusión y terapias endovasculares estén disponibles para todos los pacientes, independientemente de sus recursos económicos o de la región en la que vivan.

- Relevancia social: enfocar la formación de especialistas y la investigación hacia los problemas más prevalentes, como el infarto agudo de miocardio, la hipertensión pulmonar y la enfermedad vascular periférica.

- Transparencia y credibilidad: minimizar los conflictos de interés con la industria tecnológica y farmacéutica, fortaleciendo la confianza pública mediante políticas claras de financiamiento y educación continua independiente (18).

- Calidad y costo-efectividad: alcanzar estándares clínicos internacionales con los recursos disponibles, garantizando seguridad del paciente y uso racional de insumos en un sistema de salud debilitado (19).

- Abogacía y liderazgo: asumir un rol activo en la formulación de políticas públicas, la consolidación de redes nacionales de infarto y la exigencia de financiamiento sostenible para programas de salud cardiovascular (14,15).

Este compromiso es también un imperativo ético y académico. Instituciones como el postgrado de Cardiología de la Universidad de Los Andes (CardioULA), la Fundación ASCARDIO en Barquisimeto y el Centro Clínico Marcial Ríos Morillo en Mérida, han demostrado que es posible articular asistencia, docencia e investigación bajo un modelo de compromiso social. Formar especialistas en hemodinamia en Venezuela no solo significa transmitir habilidades técnicas, sino también inculcar la convicción de que cada angioplastia, cada cateterismo y cada intervención representan un acto de justicia social orientado a reducir desigualdades y salvar generaciones.

Cardiología intervencionista, Objetivos de Desarrollo Sostenible y accesibilidad

El compromiso de la cardiología intervencionista con la sociedad debe situarse dentro de un marco global de desarrollo humano sostenible. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas estableció, en su ODS 3.4, la meta de reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles —incluyendo las cardiovasculares— para el año 2030. Sin embargo, los informes recientes advierten que este objetivo se encuentra en riesgo, particularmente en países de ingresos bajos y medios (1,20).

En este contexto, la World Heart Federation (WHF) ha subrayado que las enfermedades cardiovasculares, como principal causa de muerte global, deben estar en el centro de las políticas de salud pública. La WHF llama a los Estados a implementar estrategias de prevención y tratamiento costo-efectivas y equitativas, con metas concretas: tratar a 500 millones adicionales de pacientes hipertensos para 2030, alcanzar un 50% de control global de la hipertensión para 2050, adoptar impuestos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, y aplicar estándares de calidad del aire para reducir el impacto de la contaminación sobre la salud cardiovascular (14).

La estrategia 2024–2026 de la WHF reafirma esta visión bajo el lema “Cardiovascular health for everyone”. Su propuesta no solo se centra en la reducción de la mortalidad prematura, sino en garantizar que cada país desarrolle planes nacionales de acción cardiovascular adaptados a sus recursos y necesidades. Estos planes deben integrarse al marco de la cobertura universal de salud, con especial énfasis en la equidad, la accesibilidad y la resiliencia de los sistemas sanitarios (15,16).

Para Venezuela, este desafío es urgente. La ausencia de una red nacional de infarto, la limitada disponibilidad de laboratorios de hemodinamia y la concentración de servicios en centros privados perpetúan una brecha de accesibilidad incompatible con los ODS. La cardiología intervencionista venezolana debe asumir el liderazgo en la construcción de soluciones, abogando por modelos sostenibles de reperfusión farmacoinvasiva, el fortalecimiento de programas de prevención comunitaria y la creación de alianzas multisectoriales que garanticen que la tecnología de salvar vidas no sea privilegio de pocos, sino un derecho universal.

Propuestas para Venezuela

La cardiología intervencionista en Venezuela se encuentra ante una encrucijada histórica: o se consolida como un servicio de élite, reservado a quienes pueden costearlo, o se reinventa como un modelo de responsabilidad social y accesibilidad equitativa, capaz de responder a la magnitud de la crisis cardiovascular del país. Con base en la evidencia regional y las recomendaciones internacionales, se pueden delinear varias líneas de acción prioritarias:

- Creación de redes integradas de infarto. Implementar protocolos farmacoinvasivos en hospitales periféricos vinculados a centros de hemodinamia (11,13).

- Accesibilidad geográfica y financiera. Establecer subsidios sociales y financiamiento mixto para garantizar la atención sin discriminación económica (9).

- Formación con responsabilidad social. Incluir en los programas de postgrado la enseñanza de prevención, equidad y liderazgo social junto a la excelencia técnica (18).

- Prevención comunitaria. Articular laboratorios de hemodinamia y sociedades científicas con campañas de educación cardiovascular en la comunidad (19).

- Cooperación internacional. Establecer alianzas con la WHF, OPS/OMS y sociedades regionales para fortalecer redes, acceso a insumos y formación continua (14,15).

- Estas propuestas buscan trascender la lógica del esfuerzo individual para convertirse en una política nacional de salud cardiovascular, capaz de articular al Estado, las universidades, las instituciones privadas, las fundaciones y la sociedad civil.

Conclusión

El Día Internacional de la Cardiología Intervencionista es más que una efeméride técnica. Es un recordatorio del compromiso histórico y ético de una especialidad que, desde la auto-cateterización de Forssmann hasta la primera angioplastia de Grüntzig, ha transformado la medicina moderna. En Mérida, la memoria de pioneros como Ivanoff Buikliski, Abdel Fuenmayor, Juan José Puigbó y Pablo Blanco nos enseña que la innovación solo tiene sentido cuando está acompañada de visión social y compromiso universitario.

Hoy, en medio de la policrisis global y la crisis humanitaria venezolana, la cardiología intervencionista se enfrenta a un dilema crucial: convertirse en un servicio exclusivo de élites o reafirmar su esencia como bien social, equitativo y accesible. Cada angioplastia exitosa salva gramos de miocardio, pero cada esfuerzo por democratizar la atención cardiovascular salva generaciones enteras.

Ese es el verdadero sentido de esta conmemoración: salvar vidas, asumir responsabilidades, transformar futuros.

Referencias

- Organización de las Naciones Unidas. Resolución A/RES/76/302. Día Internacional de la Cardiología Intervencionista. Nueva York: ONU; 2022.

- Grüntzig A. Transluminal dilatation of coronary-artery stenosis. Lancet. 1978;1(8058):263.

- Forssmann W. Die Sondierung des rechten Herzens. Klin Wochenschr. 1929;8:2085.

- Cárdenas C. Historia de la cardiología en Mérida. Avances Cardiol. 2020;40(3):189-98.

- Puigbó JJ. Historia de la cardiología en Venezuela. Caracas: Ateproca; 2012. p. 261-272.

- Núñez Medina TJ. La brújula bioética de la cardiología intervencionista en Venezuela: Werner Forssmann, del banquillo de los acusados al Nobel de Medicina. Instituto Educardio; 2024.

- Núñez Medina TJ. Werner Forssmann es elegido el pionero más trascendental de la cardiología intervencionista en encuesta del postgrado CardioULA. Instituto Educardio; 2024.

- Núñez Medina TJ. Infarto de miocardio en Venezuela: S.O.S. Instituto Educardio; 2024.

- Núñez Medina TJ. La paradoja del médico-empresario: modelos sociales rentables frente a la medicina crematística en Venezuela. Instituto Educardio; 2024.

- Ibañez B, James S, Agewall S, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J. 2018;39(2):119–77.

- Costabel JP, Quintana M, Perea J, et al. Position statement for improvement in reperfusion of ST-elevation myocardial infarction in Latin America. Arch Cardiol Mex. 2024;94(2):208–18.

- D’Empaire Yanes G, F de d’Empaire ME. En busca de una medicina más humana: bioética clínica del día a día. Caracas: Dr. Igor´s Palacios Society; 2020.

- World Health Organization. HEARTS technical package for cardiovascular disease management in primary health care. Geneva: WHO; 2018.

- World Heart Federation. Position statement on NCDs and mental health – 4th UN High-Level Meeting. Geneva: WHF; 2025.

- World Heart Federation. Strategy 2024–2026: Cardiovascular health for everyone. Geneva: WHF; 2024.

- United Nations. The Sustainable Development Goals Report 2023. New York: UN; 2023.

- Boelen C, Heck JE. Defining and measuring the social accountability of medical schools. Geneva: WHO; 1995.

- Boelen C, Woollard R. Social accountability and accreditation: a new frontier for educational institutions. Med Educ. 2009;43(9):887–94.

- World Health Organization. Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indicators and their measurement strategies. Geneva: WHO; 2010.

- World Health Organization. Noncommunicable diseases: key facts. Geneva: WHO; 2023.