Introducción

La miocardiopatía chagásica crónica (MChC) continúa siendo una de las principales causas de insuficiencia cardíaca y muerte súbita en América Latina, especialmente en regiones endémicas con escasa cobertura sanitaria (1,2). A pesar del reconocimiento internacional de su impacto, la enfermedad de Chagas sigue catalogada como una patología desatendida, carente de estrategias efectivas de prevención secundaria y con limitadas herramientas de estratificación de riesgo clínico (3,4).

En este contexto, la ciudad de Mérida (Venezuela) y su Instituto de Investigaciones Cardiovasculares de la Universidad de Los Andes (ULA) desempeñaron un papel pionero en la investigación de la MChC durante la segunda mitad del siglo XX. Desde la década de 1970, el Instituto desarrolló líneas de investigación que integraron modelos pronósticos, análisis electrocardiográficos, cineventriculografía, estudios hemodinámicos, ecocardiografía y exploraciones fisiopatológicas de avanzada, en una población altamente representativa del perfil clínico de la enfermedad (5–7).

Destacan en esta labor los aportes de Hugo A. Carrasco, quien formuló escalas pronósticas basadas en cohortes clínicas extensas, y de Diego F. Dávila, cuyo modelo de activación neurohormonal y remodelado ventricular aportó una nueva comprensión fisiopatológica de la progresión de la MChC (8,9). El enfoque clínico-epidemiológico desarrollado desde los Andes venezolanos fue capaz de articular ciencia de frontera con realidades sociales profundamente inequitativas, convirtiendo al Instituto en un referente latinoamericano en medicina tropical cardiovascular.

No obstante, el deterioro estructural y presupuestario de las universidades venezolanas en las últimas décadas ha comprometido severamente la continuidad de esta tradición investigativa. La crisis institucional, la migración del talento científico, la obsolescencia tecnológica y la falta de recambio generacional han colocado en riesgo no solo el funcionamiento del Instituto, sino la preservación de un legado clínico-académico único en la región (10,11).

Este artículo tiene como objetivo revisar críticamente los principales aportes del Instituto de Investigaciones Cardiovasculares de la ULA en el estudio de la MChC, destacar su influencia en la práctica clínica regional y plantear los escenarios posibles para su reactivación, considerando alianzas científicas, memoria institucional y compromiso académico.

Legado investigativo

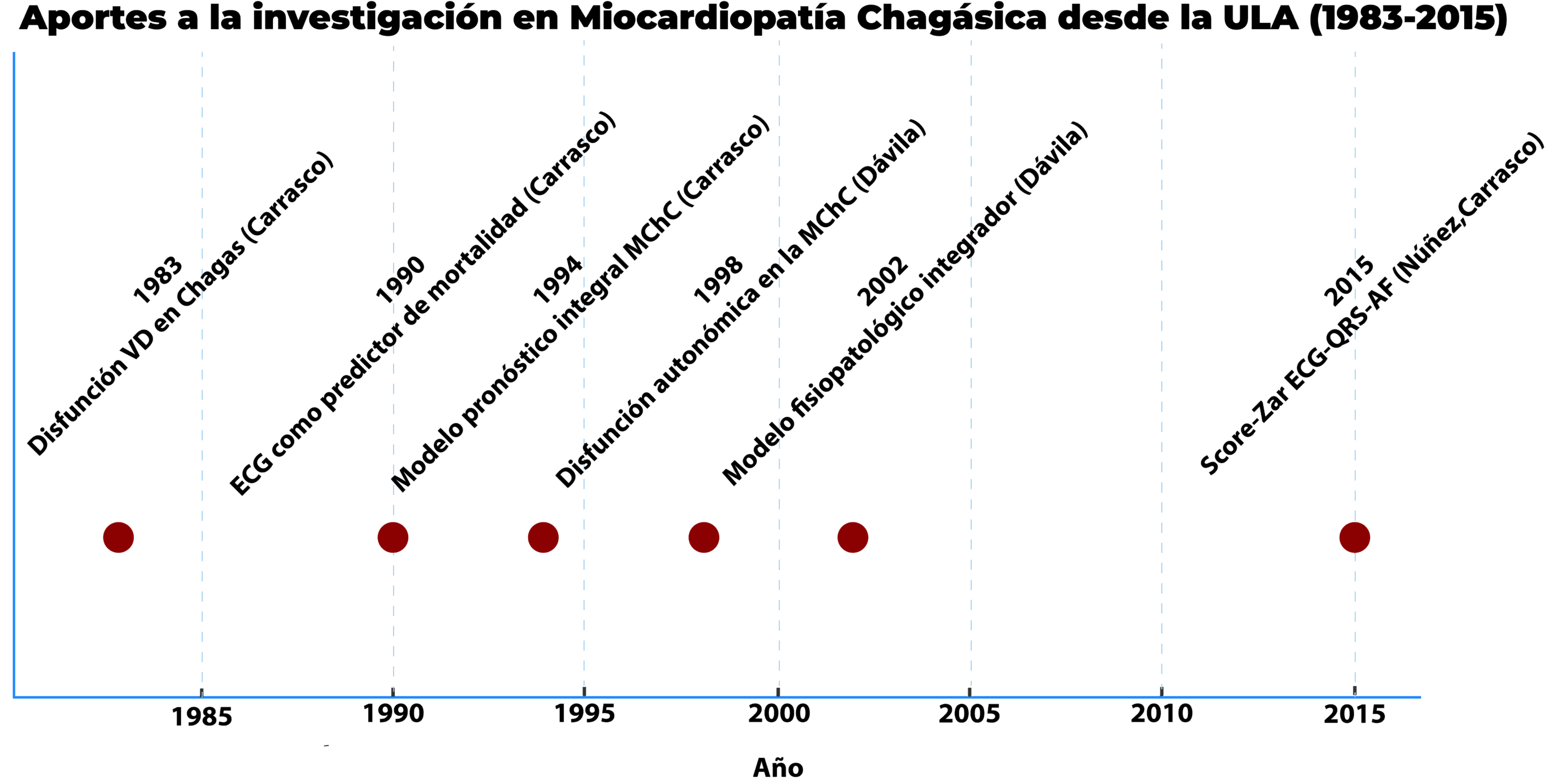

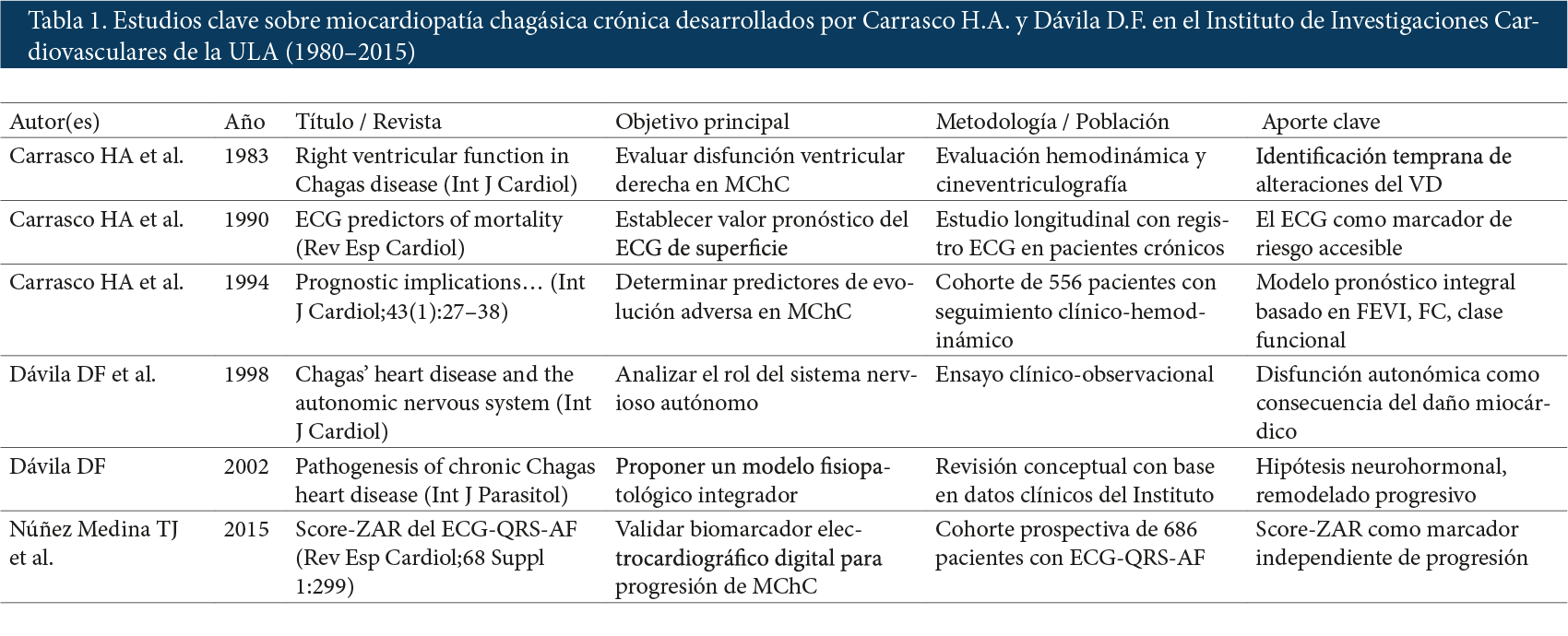

La trayectoria científica del Instituto de Investigaciones Cardiovasculares de la Universidad de Los Andes (ULA) en relación con la miocardiopatía chagásica crónica (MChC) representa uno de los aportes más sistemáticos y sostenidos de la cardiología venezolana a la medicina tropical de América Latina. Desde la década de 1970, el Instituto —fundado como parte del desarrollo del posgrado en cardiología clínica de la ULA— impulsó líneas de investigación orientadas a comprender el curso clínico, los mecanismos fisiopatológicos y las variables pronósticas de la MChC en pacientes seropositivos de la región andina, una de las zonas históricamente endémicas de la enfermedad en Venezuela.

Bajo la dirección del Dr. Hugo A. Carrasco, se consolidaron estudios clínicos longitudinales con cohortes de pacientes seguidos durante años, permitiendo establecer predictores de mortalidad como la clase funcional, la presencia de disfunción ventricular izquierda, las alteraciones del ECG y la presión capilar pulmonar. Estos estudios culminaron en modelos de estratificación de riesgo clínico que precedieron —en términos cronológicos y metodológicos— a las escalas internacionales actualmente aceptadas (1,2). A diferencia de enfoques más fragmentarios o dependientes de tecnologías de alto costo, la escuela andina priorizó variables accesibles, reproducibles y directamente aplicables en contextos de baja complejidad, lo cual le otorgó una notable relevancia práctica.

Simultáneamente, el Dr. Diego F. Dávila desarrolló una línea conceptual centrada en la fisiopatología de la MChC, proponiendo que la progresión de la enfermedad no dependía exclusivamente de la persistencia parasitaria ni de mecanismos autoinmunes, sino de una secuencia de eventos que incluía disfunción neuroautonómica, remodelado ventricular progresivo y activación neurohormonal. Su propuesta integradora, presentada en foros internacionales y respaldada por estudios clínicos e hipótesis teóricas publicadas, aportó un marco explicativo útil tanto para la práctica clínica como para el diseño de estrategias terapéuticas y preventivas (3,4).

El legado del Instituto también se expresó en la formación de médicos cardiólogos con sensibilidad científica y compromiso social. Decenas de trabajos de ascenso, tesis de grado, publicaciones indexadas y colaboraciones con instituciones internacionales surgieron de este núcleo académico, que funcionó simultáneamente como espacio de atención clínica, investigación aplicada y docencia universitaria. En un país marcado por desigualdades estructurales, el Instituto fue ejemplo de una ciencia útil, pertinente y profundamente vinculada a las realidades sanitarias locales.

Impacto clínico

Los hallazgos generados por el Instituto de Investigaciones Cardiovasculares de la ULA trascendieron el ámbito académico y se tradujeron en cambios concretos en la práctica clínica de los profesionales que enfrentaban la enfermedad de Chagas en contextos endémicos. A partir de los estudios liderados por Carrasco y colaboradores, se validaron variables de bajo costo y alta sensibilidad —como el electrocardiograma de superficie, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la clase funcional de la NYHA, y los signos de hipertensión pulmonar— como herramientas útiles para la estratificación de riesgo y toma de decisiones terapéuticas (1,2).

En una región caracterizada por la escasez de recursos diagnósticos avanzados, estos aportes permitieron priorizar pacientes para seguimiento estrecho, indicar estudios complementarios según el perfil pronóstico, y orientar el uso racional de fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), betabloqueadores y antagonistas de aldosterona, anticipándose a las guías internacionales que posteriormente incorporaron estas recomendaciones para pacientes con cardiopatías dilatadas no isquémicas (3).

Asimismo, el enfoque fisiopatológico propuesto por Dávila favoreció una lectura integradora del paciente chagásico, incorporando nociones de remodelado ventricular, desregulación autonómica y activación neurohormonal, similares a las observadas en otras formas de insuficiencia cardíaca crónica (4). Esta visión contribuyó a reducir el estigma de que la enfermedad de Chagas requería estrategias completamente distintas, facilitando su inclusión en protocolos terapéuticos universales y el abordaje integral en unidades de insuficiencia cardíaca.

Los resultados obtenidos también impactaron en la formación de médicos cardiólogos, quienes adoptaron estos criterios diagnósticos y pronósticos en su ejercicio profesional en distintos niveles del sistema de salud venezolano. Muchos egresados del posgrado de cardiología de la ULA replicaron estos modelos en hospitales periféricos, generando una red informal de medicina basada en evidencia adaptada al entorno tropical y de bajos recursos.

El Instituto, así, no solo produjo ciencia útil, sino que modificó el estándar clínico de atención al paciente chagásico en Venezuela. Su impacto, aunque no siempre reconocido fuera del país, representó una de las contribuciones más significativas de la medicina académica venezolana a la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas.

Declive institucional

El Instituto de Investigaciones Cardiovasculares de la Universidad de Los Andes, que durante décadas representó una de las expresiones más notables de la medicina académica venezolana, atraviesa hoy una profunda crisis institucional. Este proceso no es aislado, sino parte del deterioro estructural que afecta a la totalidad del sistema universitario público en Venezuela. La desinversión sostenida, la depreciación de los salarios del personal docente e investigador, el colapso de los servicios de salud universitaria, y la obsolescencia de los equipos tecnológicos han socavado la operatividad de espacios otrora emblemáticos para la investigación biomédica nacional (10,11).

La combinación de precarización salarial y ausencia de incentivos para la investigación ha provocado un éxodo académico masivo, con la consiguiente pérdida de masa crítica y recambio generacional. Muchos de los discípulos y coinvestigadores formados en el Instituto durante las décadas de mayor productividad científica han migrado al extranjero o han abandonado la actividad investigativa, limitando gravemente la continuidad de las líneas de trabajo consolidadas desde los años 70.

Además, la imposibilidad de mantener actualizados los equipos de registro y análisis —como sistemas de ECG de alta frecuencia, ecocardiografía avanzada, estaciones de trabajo para imágenes cardiovasculares avanzadas, y bases de datos longitudinales— ha reducido la capacidad del Instituto no solo para generar nueva evidencia, sino incluso para sostener la actividad asistencial y docente básica. La desconexión con redes internacionales de investigación, causada por restricciones presupuestarias y el aislamiento institucional, ha contribuido al estancamiento de proyectos de colaboración científica iniciados en décadas anteriores.

Todo ello ha convertido al Instituto en una estructura funcionalmente debilitada, que subsiste gracias a la vocación de algunos profesores e investigadores resilientes, pero sin el soporte necesario para retomar su rol histórico como centro de referencia nacional e internacional en cardiología tropical.

Sin embargo, la gravedad del declive no implica la desaparición definitiva del legado. La preservación de archivos científicos, la existencia de cohortes clínicas y base de datos aún parcialmente activas, y el interés renovado de nuevas generaciones de médicos formados en la tradición andina de la medicina cardiovascular representan oportunidades para la reconstrucción futura, siempre que existan voluntades políticas e institucionales para reactivar lo que aún sobrevive.

Proyección futura

A pesar del profundo deterioro institucional que afecta al Instituto de Investigaciones Cardiovasculares de la ULA, su reconstrucción no solo es deseable, sino también posible y necesaria. Esta posibilidad se fundamenta en tres pilares: el legado acumulado, la vigencia epidemiológica de la enfermedad de Chagas, y la existencia de una comunidad médica local e internacional que reconoce el valor estratégico de rescatar este núcleo académico.

La enfermedad de Chagas, lejos de estar resuelta, sigue representando una amenaza para millones de personas en América Latina. En Venezuela, el resurgimiento de condiciones propicias para la transmisión vectorial y el debilitamiento de los programas de control sanitario hacen urgente la reactivación de capacidades clínicas y científicas orientadas a su abordaje integral.

En este contexto, relanzar el Instituto como un centro de referencia en investigación clínica aplicada a enfermedades desatendidas es una vía factible. La digitalización de archivos históricos, la reapertura de cohortes con herramientas accesibles, la implementación de programas de formación en medicina tropical cardiovascular y la integración a redes científicas regionales constituyen estrategias claves para revitalizar su papel.

Asimismo, repensar su sostenibilidad exige trascender el modelo de financiamiento exclusivamente público. La creación de alianzas estratégicas con instituciones privadas del sector salud —clínicas, aseguradoras, empresas biomédicas, centros asistenciales con vocación académica— permitiría construir un modelo mixto, cooperativo y ético, en el que el sector privado reconozca el valor de invertir en investigación aplicada, educación continua y desarrollo clínico de excelencia. Estos convenios pueden traducirse en proyectos de formación conjunta, ensayos clínicos, intercambio de talento humano y codiseño de soluciones sanitarias en territorios endémicos.

Un ejemplo concreto de continuidad científica ha sido la validación del score-ZAR del ECG digital de alta frecuencia (ECG-QRS-AF), desarrollado por Núñez Medina, Medina y Carrasco, que demostró valor pronóstico independiente en una cohorte de 686 pacientes con MChC (12). Esta herramienta digital, nacida del pensamiento clínico andino, evidencia que incluso en condiciones adversas, la ciencia construida desde Mérida sigue siendo capaz de aportar conocimiento original a la medicina cardiovascular global.

Finalmente, la proyección futura del Instituto debe inscribirse en un proyecto ético y colectivo: rescatar la ciencia como herramienta de justicia sanitaria y de dignidad académica. Reivindicar el rol del médico-investigador como servidor público del conocimiento es esencial para que la cardiología andina no sea solo una historia del pasado, sino una esperanza viva para los desafíos del presente y del porvenir.

Conclusión

El Instituto de Investigaciones Cardiovasculares de la Universidad de Los Andes ha sido, por más de medio siglo, una referencia ineludible en el estudio clínico, fisiopatológico y pronóstico de la miocardiopatía chagásica crónica. Desde los Andes venezolanos, figuras como Hugo A. Carrasco y Diego F. Dávila construyeron un legado científico que no solo enriqueció el conocimiento médico sobre la enfermedad de Chagas, sino que también ofreció herramientas diagnósticas y terapéuticas adaptadas a contextos de alta vulnerabilidad sanitaria.

Ese legado, sin embargo, enfrenta hoy el riesgo de desaparecer en medio del colapso institucional de la universidad venezolana. La pérdida de recursos, la migración del talento científico y la desconexión con redes de investigación amenazan con borrar una historia académica que durante décadas dio respuestas concretas a una enfermedad desatendida.

Aun así, la ciencia andina no ha sido completamente silenciada. La validación reciente de biomarcadores digitales como el score-ZAR, el interés persistente de jóvenes médicos formados en la tradición clínica tropical, y la posibilidad de reconstruir alianzas científicas nacionales e internacionales permiten imaginar una reconstrucción posible.

Reactivar el Instituto no es solo una tarea técnica o presupuestaria: es un compromiso ético con la memoria científica venezolana, con los pacientes que aún viven con la enfermedad de Chagas, y con la idea de que desde la periferia también puede hacerse ciencia de excelencia.

Referencias

- World Health Organization. Chagas disease (American trypanosomiasis) [Internet]. Geneva: WHO; 2023 [citado 2025 Jun 8]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis)

- Nunes MCP, Beaton A, Acquatella H, Bern C, Bozza MT, Costa HS, et al. Chagas cardiomyopathy: an update of current clinical knowledge and management. A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2018;138(12):e169–209.

- Rassi A, Rassi A, Marin-Neto JA. Chagas disease. Lancet. 2010;375(9723):1388–402.

- Rassi A Jr, Rassi SG, Rassi A. Predictors of mortality in chronic Chagas disease: a systematic review of observational studies. Circulation. 2007;115(9):1101–8.

- Carrasco HA, Parada H, Guerrero L, Duque M, Medina C, Camejo MI. Prognostic implications of clinical, electrocardiographic and hemodynamic findings in chronic Chagas’ disease. Int J Cardiol. 1994;43(1):27–38.

- Carrasco HA, Escobar E, Méndez B, Álvarez RG, Aguirre M. Electrocardiographic predictors of mortality in chronic Chagas’ disease. Rev Esp Cardiol. 1990;43(3):177–81.

- Carrasco HA, Palacios E, Mendoza R, Guerra H, Dagert de Scorza C. Right ventricular function in Chagas disease. Int J Cardiol. 1983;2(3–4):325–38.

- Dávila DF, Rossell O, Bellabarba GA. Pathogenesis of chronic Chagas heart disease: parasite persistence and autoimmune responses versus cardiac remodelling and neurohormonal activation. Int J Parasitol. 2002;32(1):107–9.

- Dávila DF. Disfunción autonómica y neurohormonal en la cardiopatía chagásica: hipótesis integradora. MedULA. 2001;10(3):134–42.

- Observatorio de Universidades (OBU). Universidades venezolanas en estado crítico por deterioro y falta de fondos. Noticiero Digital [Internet]. 2025 May 12 [citado 2025 Jun 8]. Disponible en: https://noticierodigital.com/2025/05/universidades-venezolanas-en-estado-critico-por-deterioro-y-falta-de-fondos-segun-obu/

- Universidad Central de Venezuela (UCV). Crisis salarial universitaria: llamado a discusión nacional. Noticiero Digital [Internet]. 2025 Jun 5 [citado 2025 Jun 8]. Disponible en: https://noticierodigital.com/2025/06/ucv-pide-a-maduro-abrir-una-discusion-sobre-la-crisis-salarial-que-afecta-a-universidades/

- Núñez Medina TJ, Medina R, Carrasco HA. Zonas de amplitud reducida del electrocardiograma QRS de alta frecuencia: nuevo marcador de progresión de la miocardiopatía chagásica crónica. Rev Esp Cardiol. 2015;68(Supl 1):299.